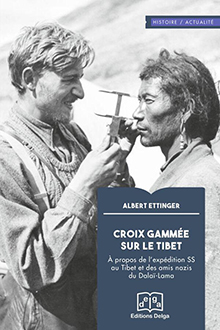

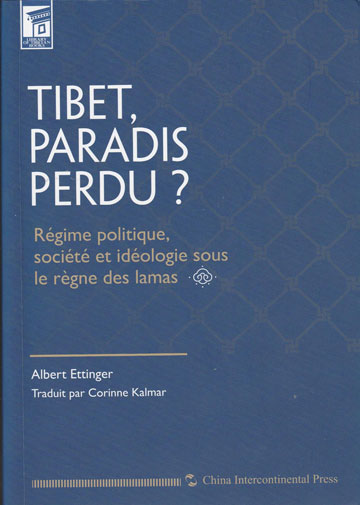

Commentaire du livre Le Tibet est-il chinois ? , ouvrage collectif publié sous la direction d’Anne-Marie Blondeau et Katia Buffetrille (1)

par Albert Ettinger, le 3 janvier 2016

Déjà la phrase interrogative que les auteurs ont choisie en tant que titre pose problème. Elle me paraît étrange et peu sensée. N'aurait-on pas dû au moins la mettre au passé ? « Le Tibet était-il jadis (avant 1950 p. ex.) chinois? » serait une question légitime. Sous sa présente forme, elle est ou bien purement rhétorique, ou bien franchement idiote, puisque l'appartenance du Tibet à la Chine, depuis plus de soixante-dix ans, est indéniable. Le gouvernement de Pékin n'y exerce-t-il pas son autorité et son contrôle effectif ? Cette appartenance est en plus reconnue officiellement par pratiquement tous les pays et gouvernements du monde. Car les États qui entretiennent des relations diplomatiques normales avec la Chine ont reconnu et reconnaissent de ce fait ses frontières et se sont engagés à respecter son intégrité territoriale.

Il en va tout autrement du Tibet, dont l'existence en tant qu'État souverain n'a jamais été reconnue par aucun gouvernement du monde et par aucune organisation internationale (Société des Nations, Organisation des Nations Unies), ce que, bon gré mal gré, les auteurs se voient obligés de reconnaître: « ce pays ne reçut pourtant jamais une reconnaissance de jure. » (p. 86)

Pourquoi alors avoir choisi ce titre ? La réponse est claire : il s'agit d'une pure provocation politique, qui sied fort mal avec le prétendu caractère purement « scientifique » et « objectif » affiché par ailleurs. Qu'on imagine un instant un livre paraissant en Chine (et aussitôt traduit en anglais et en d’autres langues!) s'intitulant « L'Alsace est-elle française ? » Ou bien, d’actualité, un livre intitulé « La Corse est-elle française ? » (C'est à dessein que je ne parle pas, dans ce contexte, des colonies françaises appelées par euphémisme DOM-TOM).

Les parties historiques de ce livre montrent bien, s'il en était besoin, que l'Histoire ne fait pas partie des sciences exactes, et que l’on peut à la rigueur démontrer tout et son contraire. Il est bien sûr impossible de revenir, dans une courte critique comme celle-ci, sur toutes les omissions, distorsions et interprétations abusives qu'on peut trouver dans un volume de plus de 450 pages. Je m'en tiens donc à quelques remarques. Elles portent, pour commencer, sur la genèse du livre et sur ses auteurs.

Il s'agit en fait, comme son sous-titre l'indique, de « Réponses à cent questions chinoises » : le livre a été écrit exprès pour réfuter les thèses et affirmations contenues dans « un bref volume de 124 pages au format d'un livre de poche, abondamment illustré de photos », rédigé par des spécialistes (tibétologues et historiens) chinois. Ce but autoproclamé est déjà en contradiction flagrante avec son impartialité et son objectivité pourtant affirmées d'autre part.

Sa nette préférence pour des sources provenant de l'exil tibétain et même de ses représentants les plus extrémistes (comme l’aristocrate Shakabpa), ou pour les témoignages d'un Charles Bell, ce haut fonctionnaire de l'Empire colonial britannique qu'on peut considérer comme le père de « l'indépendance » du Tibet sous le 13e dalaï-lama, en dit long.

Est-ce pur hasard que l'avant-propos commence déjà avec les mots: « L'invasion du Tibet par la Chine en 1950 » ?

Voilà donc des chercheurs qui connaissent le résultat de leurs « recherches » avant même d'avoir commencé à chercher... Libre à eux, mais alors, qu'ils ne se donnent pas des airs de juges impartiaux. Car en réalité, ils défendent des positions plus radicales sur la question que le dalaï-lama lui-même, du moins si l'on en croit les déclarations officielles de celui-ci.

Jetons donc un coup d'œil sur les « scientifiques internationaux » qui ont contribué à cette entreprise. Ils ne sont pas aussi internationaux que ça. En grande majorité, ce sont des Français, des Anglo-saxons et des Tibétains de l'exil. Mais surtout, ce sont de dignes représentants des « tibétologues » occidentaux. Lors d'un congrès de l'International Association for Tibetan Studies, Patrick French, ancien directeur de l'International Campaign for Tibet, a été frappé à juste titre par l'extrême prédominance de sujets « apolitiques et éthérés ».

Il écrit: « J'ai remarqué que sur un total d'environ 230 travaux présentés, une bonne centaine avait pour sujet la religion, et une autre centaine se rapportait à des domaines comme la linguistique, l'éducation, l'art, la littérature, la médecine, le droit, les sciences sociales et la botanique. Trente-quatre seulement s'occupaient d'histoire politique ou de sciences politiques. Pour ce qui est de l'économie, il n'y en avait aucune trace. » (French, Tibet, Tibet, p. 277-278, traduit par moi de l'anglais).

Les chercheurs que Blondeau et Buffetrille ont réunis pour trancher la question (historique, politique et de droit international !) de l'appartenance du Tibet à la Chine sont donc des dignes représentants de ce genre de tibétologie. Comme elles-mêmes, ils ne sont, pour la plupart, nullement des spécialistes en la matière.

Blondeau « poursuit des recherches d'histoire et de phénoménologie religieuses » et travaille sur « les vies légendaires de Padmasambhava ». Buffetrille a travaillé et publié sur « les pèlerinages », et ses « intérêts portent » surtout sur « la religion et les pratiques populaires » ainsi que sur « la géographie sacrée ». Les deux se sentent néanmoins parfaitement compétentes pour traiter, dans le cadre de cet ouvrage, de questions comme « les droits autonomes » du Tibet, le « développement économique », « la politique (chinoise) envers le dalaï-lama » ou l’ingérence des « États-Unis et de la Grande Bretagne » dans la région. À elles seules, elles répondent à plus d’une trentaine de questions sur les cent questions abordées.

Une autre tibétologue française qui a collaboré, Anne Chayet, a publié sur des sujets comme les «temples de Jehol» et «Art et Archéologie». Amy Heller est présentée comme «historienne d'art», Fernand Meyer comme «spécialiste de la médecine tibétaine traditionnelle».

L'Américaine Janet Gyatso enseigne au « Département des religions » de Harvard (USA) et a « centré ses recherches sur la littérature visionnaire » tibétaine, etc. Un Norvégien, Per Kvaerne, est professeur « d'histoire des religions et d'études tibétaines ». Un des Tibétains qui ont collaboré au livre, Samten G. Karmay, « a fait ses études monastiques au Tibet », tandis qu'un autre, Jampa L. Panglung, est « docteur en théologie » lamaïste et spécialiste de « la littérature bouddhique ».

Rares sont les collaborateurs qui ont un profil un peu différent : Tsering Shakya fait exception à la règle, puisqu'il a écrit une Histoire du Tibet contemporain. (Voir l’interview qu’il a accordée à la New Left Review et dont tibetdoc.eu a publié des extraits : http://www.tibetdoc.eu/spip/spip.php?article294&var_recherche=Tsering%20Shakya ).

Mais lui aussi est un Tibétain de l’exil, ce qui détermine ses vues et ses jugements. On nous informe d’ailleurs qu’il « travaille actuellement sur les changements de la langue tibétaine et le développement de la littérature contemporaine au Tibet » – une langue et une littérature qui, si l’on croit la propagande habituelle du « gouvernement en exil », ne devrait même pas exister…

L’Américain Elliot Sperling, lui aussi historien, est très engagé dans la mouvance « Free Tibet ». Enfin, dernière exception, et à relever spécialement : il y a un véritable « docteur en sciences économiques de la Norwegian School of Economics and Business Administration » qui a contribué à l’ouvrage, en répondant à quatre questions sur cent.

Mais la présence de Robert Barnett, un des fondateurs et ancien dirigeant du « Tibet Information Network (TIN) », en dit le plus long sur la nature du livre dont nous parlons. Barnett y figure comme l’auteur de 25 articles et se place ainsi en deuxième place après Blondeau pour ce qui est du nombre de contributions.

Le TIN, qui a opéré depuis Londres, a longtemps été financé par le NED, branche civile de la CIA, avant qu'il ne cesse ses activités en 2005 pour manque de moyens. Un autre cofondateur du TIN, Nicholas Howen, devint d'ailleurs secrétaire général de la «Commission Internationale des Juristes» (CIJ), un autre des innombrables rejetons de la CIA, fondé en Allemagne en 1949 par des agents américains (le nom actuel date de juillet 1952) pour combattre le communisme. (Voir à ce propos l'excellent livre de l'historien canadien Tom A. Grunfeld: The Making of Modern Tibet, qui relate qu'entre 1958 et 1964, la CIJ a reçu au moins 650.000 dollars de la CIA.)

Les auteurs du livre ne cessent de se référer aux avis et conclusions de ces juristes à la solde des services secrets US. Est-ce pour être plus objectifs … ?

Venons-en brièvement à quelques distorsions historiques et à l’idéologie réactionnaire dont elles sont tributaires. Voyons, à titre d’exemple, ce que Robert Barnett et Katia Buffetrille nous apprennent au sujet de l’ancienne société tibétaine.

Barnett commence par admettre (p. 134), en se référant à Melvyn C. Goldstein (un « auteur qui fait autorité à ce propos »), que « la plupart des Tibétains » étaient des serfs, « attachés, par documents écrits, à la terre sur laquelle ils habitaient, et au seigneur qui possédait cette terre ». Il cite même Goldstein qui fustige les auteurs occidentaux qui « banalisent les aspects d’oppression et d’exploitation de ce système. » Il admet encore que la « majorité des chercheurs occidentaux s’accordent à reconnaîtrecela».

Cependant, il semble que ce soit juste pour lâcher une phrase du genre « Je ne suis pas raciste, mais … », car il continue ainsi : « … mais de nombreux autres ont néanmoins soutenu que le terme de 'serfs' est impropre, parce qu’’il existait également un système légal » auquel ceux qu’on devrait plutôt appeler des « gens du commun » ou des « sujets » pouvaient « faire appel », et parce que ces « 'serfs' étaient en fait relativement prospères », puisqu’il y avait dans la société tibétaine encore « beaucoup plus pauvre qu’eux » (p. 134-135). « En fait », le système féodal tibétain aurait été, selon Barnett, « simplement » une « relation particulière d’endettement entre paysans et propriétaires », similaire au fond à « toute autre société paysanne 'prémoderne'. » (p. 135-136)

Katia Buffetrille nous confirme à son tour que le « Tibet était une société à strates (rig) très hiérarchisée, où n’existait quasiment pas de mobilité sociale et où trois groupes seulement pouvaient être propriétaires : l’État, le clergé et les nobles ». Elle nous confirme aussi qu’il « n’y avait pas de séparation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, c’est-à-dire que les mêmes personnes qui contrôlaient la terre contrôlaient l’État. » Madame Buffetrille omet de mentionner le pouvoir religieux (clérical) et le pouvoir judiciaire, inséparables eux aussi, dans l’ancien Tibet, du pouvoir politique et économique, et contrôlés également par la même infime minorité aristocratique.

Tout cela ne l’empêche pas de trouver des côtés positifs à ce système féodal (et totalitaire !) basé sur le servage. Elle tient ainsi à souligner que les « les paysans avaient une identité légale » et avaient donc « également des droits », allant jusqu’à l’autorisation de « traîner son maitre en justice (ce qui arrivait très rarement, mais la possibilité existait). » On croit rêver : Si les seigneurs ainsi que les abbés et autres hauts responsables des monastères rendaient justice eux-mêmes, qu’en était-il alors des « droits » de leurs serfs et de ceux que Madame Buffetrille appelle « la strate inférieure » (en fait, il s’agissait de castes d’intouchables vivant dans une misère extrême) ?

D’ailleurs, Madame Buffetrille omet des indications plus précises sur le droit en vigueur dans le Tibet ancien, et pour cause. Elle aurait pourtant pu consulter son coreligionnaire Laurent Deshayes2) qui, dans son Histoire du Tibet, explique que le « système » légal tibétain « appliqué jusqu’au XXe siècle » ( !) remontait au régent Djangtchoub Gyaltsen des Kagyüpa qui, au XIVe siècle, rétablit l’ancienne « coutume du 'prix de l’homme' qui avait été érigée en loi par les empereurs tibétains » (datant donc du VIIIe siècle !) : « il établit une division de la population en neuf catégories, allant de l’excellentissime (rab-kyi rab) à l’infériorissime (tha-ma’i tha-ma). » Conséquence : « Les peines (emprisonnement, exil, cangue…) varient selon la fonction du coupable. »

À retenir d’ailleurs, à part cette négation totale du principe d’égalité devant la loi, une petite note « spirituelle », typiquement lamaïste, que Deshayes relève: plutôt que de condamner à mort, comme pendant le règne de la secte des Sakyapa, dorénavant « on préfère multiplier les peines d’amputation », parce que celles-ci donnent au condamné « un avant-gout de l’enfer. » (p. 116) L’idée aurait sans doute plu à nos Torquemadas occidentaux.

Mais revenons à Madame Buffetrille. Celle-ci aurait, pour l’occasion, peut-être aussi pu lire une publication intéressante préfacée jadis par sa collègue Blondeau. Anne-Marie Blondeau a contribué en effet, au début des années 1990, à l’édition française d’un témoignage de première main sur le Tibet du 13e dalaï-lama. Il s’agit d’Un pèlerin bouddhiste dans les sanctuaires du Tibet, écrit par l’explorateur russe Tsybikov. 3)

Madame Buffetrille y aurait trouvé le jugement sur la « justice » au pays des lamas que voici: « Quelles que soient les lois régissant le pays, la justice au Tibet est assez illusoire car la concussion établie depuis des siècles a fait de la quantité de pots-de-vin distribués sa mesure ».

Les serfs et les pauvres, ceux d’en bas de l’échelle sociale qui n’avaient aucun pouvoir ni les moyens de payer des pots-de-vin étaient donc les premières victimes d’un système qui décidément n’avait de justice que le nom. D’ailleurs, Tsybikov constate que la « misère et l’absence d’aide sociale ont développé dans le pays une quantité énorme de pauvres des deux sexes et de tous âges », et que la « peine la plus cruelle est appliquée pour les vols qui sont commis, comme partout dans le monde, par la partie la plus pauvre de la population. » Il s’agit de mutilations atroces, de coups de fouet (souvent 300 à 500 coups) et de peines à perpétuité : privation « de quelque membre ou d’un organe (un œil, le nez, une main) à la suite d’une décision judiciaire », et/ou du port « à vie » de « fers » ou d’une « cangue. » (p. 122)

D’autre part, les aristocrates, cléricaux ou laïques, étaient les bénéficiaires de cette « justice » de classe et de ce système corrompu. Ainsi Tsybikov constate au sujet du préfet de discipline dans les grands monastères, lui aussi autorisé à rendre la « justice » : « Du fait de la généralisation de la concussion et de la légalisation des condamnations à des amendes, voire à la confiscation des biens, ces postes sont fort lucratifs car les gains qu’ils apportent sont entièrement dévolus à ceux qui en ont la charge. »

Ainsi, les fêtes religieuses du Nouvel An tibétain étaient une manne pour les préfets de discipline et les moines du monastère de Drepung qui utilisaient le pouvoir judiciaire qui leur était conféré à Lhassa pendant plusieurs semaines pour terroriser les habitants et les rançonner à leur guise : « Pendant cette période, tous les habitants de la ville sont pris d’une panique indéfinissable, craignant à tout moment de transgresser la discipline ou d'être l’objet de quelque calomnie de la part de gens malintentionnés, ce dont ne manquent pas de profiter les préfets de discipline qui ne voient dans chaque affaire, juste ou injuste, qu’une occasion de revenus supplémentaires. »

La crainte, la panique, la terreur sont d’ailleurs des expressions qui rendent bien le sentiment général que le régime lamaïste et en particulier sa « justice » inspiraient – et à dessein – aux « gens du commun » et aux « sujets ». Tsybikov relève que les « serviteurs de la suite des hauts dignitaires » devaient porter « un chapeau qui consiste en un grand rond rouge au bord orné d’une frange de laine rouge également », et qu’on lui donna « l’explication suivante concernant ce couvre-chef : il représente le cou d’où jaillit le sang, représenté par la frange, après la décollation. Cela est censé symboliser la crainte permanente que doit éprouver le serviteur d’être décapité par son maître en cas de désobéissance. » (p. 111) Pourtant… le serviteur pouvait toujours (bien que « très rarement ») essayer de « traîner son maitre en justice », n’est-ce pas, Madame Buffetrille ?!

L’apologie de cette dame et son effort de banalisation du système théocratique féodal, totalitaire et barbare culmine dans deux petites phrases remarquables qu’on n’a qu’à confronter aux témoignages historiques de Tsybikov, un Russe d’ethnie mongole et de culture bouddhiste, ou encore de Kawaguchi4), un prêtre zen japonais, pour mesurer le cynisme et la mauvaise foi (ainsi que le manque de compassion !) de certains tibétologues philo-lamaïstes.

Buffetrille ose écrire: « Le Tibet, comme tout pays, y compris la Chine, avait ses délinquants. Il est vrai que certains criminels étaient condamnés à porter la gangue et à mendier dans les rues, mais ils étaient peu nombreux. » (p. 355)

Tsybikov constate pourtant : « On peut voir quotidiennement à Lhassa les victimes de cette passion pour le bien d’autrui, les doigts ou le nez coupés, ou même aveuglées, passant leur temps à demander l’aumône. » Ou encore : « Même les femmes ne sont pas exemptées de châtiments corporels, et elles sont, au même titre que les hommes, soumises au châtiment du fouet. » (p. 168-169) Et Kawaguchi souligne: « Lhassa abonde en mendiants sans leurs mains et en mendiants privés de leurs globes oculaires. » (p. 384) Et il répète (p. 605) : « Lhassa grouille de mendiants et de misérables, et on peut l’appeler à juste titre la Ville des démons affamés. »5)

Notes :

-

Le Tibet est-il chinois ? Réponses à cent questions chinoises, sous la direction d’Anne-Marie BLONDEAU et Katia BUFFETRILLE, Albin Michel (collection Sciences des religions), Paris, 2002

-

Laurent DESHAYES, Histoire du Tibet, Librairie Arthème Fayard, 1997

-

Gonbojab Tsebekovitch TSYBIKOV, Un pèlerin bouddhiste dans les sanctuaires du Tibet, d’après les journaux de voyage tenus entre 1899 et 1902, traduction du russe et édition critique de Bernard Kreise, préface d’Anne-Marie Blondeau, Paris, éd. Peuples du Monde, 1992

-

Ekai KAWAGUCHI, Three Years in Tibet, with the original Japanese illustrations, Theosophical Publishing Society, Benares and London, 1909

-

Kawaguchi fait allusion à la croyance bouddhiste en une sphère/un monde peuplé de démons affamés qui souffrent d’une faim insatiable au point de dévorer leur propre chair.