Tashi Tsering, un Nelson Mandela tibétain

par André Lacroix, le 7 juillet 2013

En octobre 2010, les éditions Golias publiaient ma traduction française de The Struggle for Modern Tibet. The Autobiography of Tashi Tsering par Melvyn GOLDSTEIN, William SIEBENSCHUH et Tashi TSERING, éd. Sharpe, New York et Londres, 1997.

C’était l’heureuse issue d’une recherche d’éditeur quasi désespérée ; dès l’été 2009, j’avais, en effet, envoyé mon tapuscrit à un grand nombre d’éditeurs : les « grands », en tout cas ceux qui ont daigné répondre, m’ont fait savoir que ça n’entrait pas dans leur ligne éditoriale. Mais deux maisons d’édition, de réputation alternative, ont manifesté immédiatement leur grand intérêt pour le projet : La Découverte d’abord et Autrement ensuite.

Or, voilà qu’après m’avoir fait lanterner pendant des mois, La Découverte, le 2 mars 2010, me signifiait son refus, par peur de risque politique et pour éviter un débat qui s’annonçait pour le moins passionné ; quelques jours plus tard Autrement s’alignait sur cette position. Ces deux refus étaient d’autant plus difficiles à accepter que Mon combat pour un Tibet moderne n’est en aucune manière un ouvrage partisan.

C’est le récit de vie palpitant d’un Tibétain qui a eu à supporter non seulement les humiliations sous l’Ancien Régime théocratique tibétain, mais aussi les pires traitements pendant la Révolution culturelle chinoise.

Je me suis souvenu alors que mon vieil ami Christian Terras n’était pas seulement le directeur de la revue Golias, mais qu’il publiait également des livres sur des sujets variés. Je me suis donc adressé à lui. Sa réponse a été immédiate : "Pas de problème pour éditer ce livre que tu as traduit. J’en suis même très heureux. Ras-le-bol de la pensée unique notamment dans ce domaine !" Résultat de cette ouverture d’esprit : la parution en octobre 2010, aux éditions Golias de Mon combat pour un Tibet moderne. Récit de vie de Tashi Tsering, 260 pages avec des photos inédites prises en 2009.

Tashi Tsering, un Tibétain hors du commun

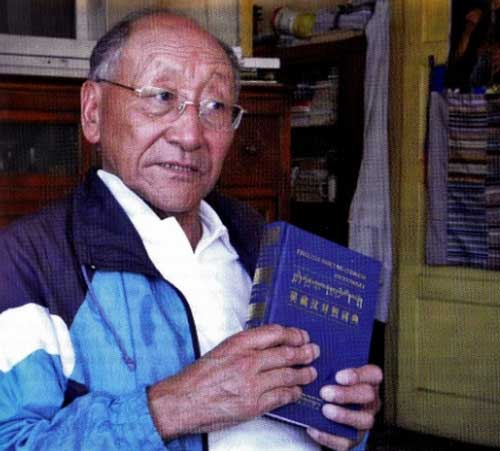

Tashi Tsering est un Tibétain au parcours extraordinaire. Né en 1929 dans un petit village à l’ouest de Lhassa, il semblait destiné à rester un petit paysan analphabète. Grâce à sa volonté farouche d’apprendre à lire et à écrire, et à la suite de circonstances exceptionnelles, c’est aujourd’hui un vieil érudit, auteur d’un dictionnaire trilingue anglais-tibétain-chinois.

Mais que d’aventures entre ces deux dates ! Recruté à dix ans au grand désespoir de ses parents pour servir dans la troupe de danses du dalaï-lama ; victime d’humiliations et de mauvais traitements ; témoin de l’arrivée à Lhassa de l’armée chinoise ; collaborateur du frère aîné du dalaï-lama en Inde ; reçu par le dalaï-lama avant de partir étudier aux États-Unis ; décidant seul contre tous de revenir au pays pour servir son peuple ; rattrapé par la Révolution culturelle et emprisonné dans les geôles communistes ; réhabilité après l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping et consacrant désormais toute son énergie à créer des écoles sur le Haut Plateau.

Ce bref résumé ne rend pas compte de toute une série d’événements qui font de Tashi Tsering un personnage quasi romanesque : sa vie affective et sentimentale passablement tourmentée, son humour (de petit montagnard dans la moiteur de Calcutta ou dans la mégalopole new yorkaise), sa fierté de Tibétain et son caractère indomptable (ses fugues d’adolescent, son affrontement, digne d’un western, avec un ennemi de la famille, sa résistance aux pressions d’où qu’elles viennent) etc.

Bref, un personnage hors du commun qui a réussi à accomplir ses rêves d’enfant. Si cette biographie est d’une lecture aussi passionnante, c’est aussi parce qu’elle bénéficie d’une structure nerveuse et d’un découpage quasi cinématographique que lui a conférés William Siebenschuh, un spécialiste américain des biographies. Ça se lit comme un roman, un roman d’aventures.

Tashi Tsering, un témoin et un acteur privilégié

Mais c’est surtout un témoignage historique de première main, dont chaque détail a été minutieusement recoupé par le Professeur Melvyn Goldstein, un tibétologue américain de réputation internationale. Mon combat pour un Tibet moderne est une mine d’informations sur l’histoire du Tibet pendant les deux derniers tiers du 20e siècle.

Dans les premiers chapitres, nous en apprenons beaucoup sur la réalité du Tibet d’Ancien Régime. C’est une société théocratique et féodale, dont les tares apparaissent peu à peu aux yeux de Tashi Tsering enfant et puis adolescent : analphabétisme, corruption, violence y compris sexuelle ; c’est surtout une société figée que la caste dominante a intérêt à ne pas transformer. Quand les premiers soldats chinois arrivent à Lhassa, Tashi Tsering pressent qu’un autre type de société existe.

Il est en Inde pour y apprendre l’anglais lorsque des émeutes se produisent en 1959 à Lhassa et que le dalaï-lama fuit son pays.

Tashi Tsering se met au service du frère aîné du dalaï-lama dans l’accueil des réfugiés, sans pour autant partager les rêves revanchards des aristocrates exilés, soucieux de récupérer leurs privilèges perdus et qui lui font bien sentir qu’il n’est qu’un petit paysan juste bon à obéir. L’image idéalisée que l’Occident a des exilés tibétains en prend un sérieux coup.

Par un curieux paradoxe, c’est aux États-Unis à peine sortis de l’époque maccarthiste que Tashi Tsering va découvrir Marx et Lénine. Ses cours d’histoire lui apprennent aussi que les pays européens, avant de devenir des nations modernes, ont été des sociétés féodales, fort semblables à celle qu’il a connue au Tibet.

Fort de sa nouvelle conscience politique et refusant une offre alléchante s’il se met au service du dalaï-lama, il décide, contre l’avis de ses amis états-uniens et tibétains, de retourner au Tibet pour se mettre au service de son peuple et contribuer à la modernisation du Tibet, amorcée par les communistes.

Dès qu’il met le pied en Chine, il est pris en charge par le Parti communiste qui lui assigne une école dans le centre du pays. La vie y est nettement plus spartiate que dans les universités américaines ; il prend toutefois son mal en patience, parce qu’il est devenu un communiste sincère et qu’il espère pouvoir un jour retourner au Tibet pour contribuer à sa transformation.

Mais voilà qu’à l’automne 1967, il est pris dans le maelström de la Révolution culturelle : accusé d’être un espion à la solde des Américains et du dalaï-lama, il va connaître une longue période noire, faite d’interrogatoires humiliants et d’internements déshumanisants, jusqu’à ce qu’il obtienne finalement sa complète réhabilitation en décembre 1978.

Il est alors dans sa cinquantième année. Il décide de consacrer le dernier tiers de sa vie à la démocratisation de l’enseignement au Tibet.

Avec l’aide de sa femme, une bouddhiste pratiquante, analphabète mais bonne commerçante, il va réunir les fonds nécessaires à la création d’écoles dans des bourgades isolées. Pour arriver à ses fins, il lui faudra faire fi de tout ressentiment et travailler avec ses anciens bourreaux.

Une attitude qui fait immanquablement penser à celle de Nelson Mandela, de onze ans son aîné. La comparaison n’est pas déplacée. Sans verser dans les « symétries de fausses fenêtres », il est permis de relever quelques similitudes entre ces deux personnalités.

Tashi Tsering, comme Nelson Mandela : deux tempéraments

Nelson Mandela et Tashi Tsering sont nés tous deux dans un village reculé et rien ne semblait les destiner à une vie extraordinaire. Ils sont l’un et l’autre le fruit de la polygamie : polygynie chez Mandela qui est le fils de la troisième femme de son père, polyandrie chez Tsering qui est né d’une mère et de l’un de ses … deux pères, deux frères dont l’aîné sera considéré comme son père et le cadet comme son oncle.

Comme dans nombre de sociétés anciennes, le nom donné au nouveau-né est vécu comme un programme de son parcours futur. Bien avant de se voir attribuer dans une école chrétienne méthodiste le prénom anglais de Nelson, Mandela a été appelé à sa naissance Rolihlahla, ce qui, dans la langue de l’ethnie Xhosa, signifie enlever une branche d’un arbre, quelque chose comme fauteur de troubles ! L’appellation de Tashi Tsering est plus conventionnelle, mais tout aussi significative : en tibétain, Tashi signifie bonne fortune et Tsering longue vie, ce qui est bien en train de se réaliser. Leur origine sociale est toutefois différente : Nelson Mandela est issu de la famille royale Thembu, tandis que Tashi Tsering est un fils de paysans roturiers, mais dont le chef de famille, son père – fait rare à l’époque – avait quelques rudiments de lecture et d’écriture.

Et c’est probablement la fascination de voir son père tracer des caractères à la plume qui lui a donné ce désir irrépressible d’apprendre lui aussi à lire et à écrire : il sera le seul, parmi ses frères et sœurs, à faire des études, tout comme Mandela sera le premier de sa famille à fréquenter une école. Ils iront l’un et l’autre à l’université. Ils mettront l’un et l’autre à profit leurs années de captivité pour se cultiver davantage. Ils ne cesseront, tout au long de leur vie, d’analyser la situation de leur pays et de s’y investir. Ils écriront l’un et l’autre des essais (par exemple, Mandela sur Gandhi, Tsering sur la vie américaine). À un an de distance, ils publieront l’un et l’autre leur autobiographie, Mandela en 1996, Tsering en 1997.

Mais revenons en arrière, au temps de leur adolescence. Lorsqu’il atteint l’âge de seize ans, Nelson Mandela, comme les autres garçons de son âge, subit une initiation suivant la coutume thembu, selon des rites ancestraux, destinés à intégrer le jeune homme dans la communauté.

Tashi Tsering aura, sous ce rapport, moins de chance, car en fait d’initiation, il sera placé à quinze ans sous la protection d’un moine, à qui il servira de partenaire sexuel. Bien que n’ayant aucune attirance sexuelle pour son mentor, Tashi Tsering lui restera tout de même attaché – cela mérite d’être noté –, car ce moine était, dit-il, sincèrement soucieux de l’avancement intellectuel de son disciple.

D’un point de vue physique, Mandela et Tsering sont de solides gaillards, de véritables sportifs : le jeune Mandela pratique la boxe et la course à pied ; Tsering, lui, endurci par la rudesse de la vie paysanne en altitude, n’a que quatorze ans lorsque, au cours d’une fugue mémorable pour échapper à ses logeurs qui l’exploitent, il franchit à pied le col de Gampala qui culmine à 4 800 mètres…

Leur constitution d’athlète va sûrement les aider à tenir le coup lorsque l’un comme l’autre ils auront à subir plus tard l’emprisonnement, l’isolement et les mauvais traitements.

Leur vie sentimentale, relativement tumultueuse, présente aussi quelques similitudes. Mandela qui s’est marié en 1944 va divorcer après treize ans de mariage ; en 1958 il épouse Winnie, mais ce mariage se termine par une séparation en 1992 et un divorce en 1996 ; le jour de ses quatre-vingts ans, il se remarie avec la veuve de Samora Machel, l’ancien président du Mozambique.

Quant à Tashi Tsering, il est d’abord été marié contre son gré, et il ne tarde pas à reprendre sa liberté ; il connaît ensuite le grand amour, mais, étant rejeté par les parents fortunés de sa bien-aimée, il doit s’en séparer malgré la naissance d’un enfant de l’amour ; pendant son séjour aux États-Unis, il va sauver l’honneur d’une noble tibétaine engrossée par un moine en l’épousant et en devenant le père adoptif de son fils ; c’est seulement à un âge mûr qu’il connaîtra, avec une amie d’enfance, une union apaisée.

Deux radicalisations

Au point de vue politique, Mandela et Tsering vont connaître une lente radicalisation de leurs convictions. On sait que le jeune Mandela, réticent par rapport au marxisme du Parti communiste sud-africain, a été séduit par la non-violence prônée et mise en œuvre par Gandhi en Afrique du Sud et a longtemps considéré cette doctrine comme la seule méthode de lutte contre l’oppression : pendant une bonne quinzaine d’années, il a été l’adepte de la désobéissance civile.

Mais l’intransigeance du gouvernement sud-africain va le pousser à se défaire graduellement de son anticommunisme chrétien et à demander l’union des nationalistes noirs et des Blancs du Parti communiste. Ce n’est toutefois qu’après le massacre de Sharpeville en 1960 qu’il opte pour une campagne de sabotage et finalement pour la guérilla : sans renier son admiration pour Gandhi, il va s’inspirer de la révolution cubaine et de l’exemple de Che Guevara.

On peut dire que Tashi Tsering a connu une évolution assez semblable. S’il est séduit, au début des années 50, par l’idéalisme des soldats chinois qui n’auraient rien pris aux gens, pas même une aiguille (op. cit., p. 53), il n’en partage pas pour autant l’idéologie : "Je n’étais toutefois pas spécialement attiré par le communisme, écrit-il. En effet, en ce temps-là, je ne suis pas sûr que j’aurais pu expliquer ce qu’était le communisme. Et je pensais vraiment que le bouddhisme tibétain était la plus grande religion au monde. Mais je commençais à avoir une vue plus claire de ce que j’estimais devoir être changé dans notre société traditionnelle, et la présence chinoise me semblait constituer l’impulsion la plus prometteuse" (p. 55-56). Au terme de trois années d’études et de réflexions aux États-Unis, il notera : "Je n’étais plus aveuglé par une idéologie religieuse qui se servait elle-même et qui avait parfaitement réussi à masquer la domination totale d’une petite élite de moines et d’aristocrates sur la masse des paysans pauvres, et à empêcher toute tentative de réforme. J’estimais que le temps était venu pour un type de révolution, au Tibet aussi, même si je ne souhaitais aucune espèce de violence ou de bain de sang, comme j’avais pu en voir dans mes lectures. Je pouvais toutefois difficilement imaginer comment il serait possible, par d’autres voies, d’accomplir de tels changements au sein de notre vieille société (…) je commençais à penser que l’expérience vécue par le Tibet pendant les dix dernières années pouvait apporter réellement la réponse, en ce sens que l’invasion de notre pays par les Chinois avait peut-être réalisé quelque chose que nous n’aurions pas été capables de faire par nous-mêmes" (p. 94).

Ainsi donc, au cours des mêmes années soixante, mais à des milliers de kilomètres l’un de l’autre et dans des contextes tout à fait différents, Nelson Mandela et Tashi Tsering en arrivent au même constat : des régimes complètement bloqués, l’Afrique du Sud d’une part et le Tibet d’autre part, ne se réformeront pas d’eux-mêmes : la lutte armée sera nécessaire pour venir à bout de l’apartheid ; l’intervention chinoise sera nécessaire pour abolir l’Ancien Régime théocratique.

Leurs convictions religieuses d’origine, méthodistes chez l’un et bouddhistes chez l’autre, ont peu à peu cédé le pas, face à la réalité de l’oppression, à une radicalisation de leurs idées politiques.

Deux longs séjours en prison

On sait où cet engagement va les mener l’un et l’autre. Le 12 juillet 1963, Nelson Mandela est arrêté et condamné aux travaux forcés à perpétuité : il sera prisonnier pendant vingt-sept ans. Quant à Tashi Tsering, quoique devenu un communiste sincère, il sera, comme de très nombreux autres citoyens chinois, victime des atrocités de la Révolution culturelle : arrêté le 13 octobre 1967, il est accusé d’être un dangereux contre-révolutionnaire, ce qui lui vaudra de passer plus de dix ans de sa vie soit en prison, soit en résidence surveillée.

L’un et l’autre vont alors faire preuve d’une remarquable inflexibilité face à toutes les tentatives de briser leur résistance. En 1976, un membre du gouvernement sud-africain va promettre la liberté à Nelson Mandela à condition qu’il renonce à son combat contre l’apartheid ; refus catégorique de ce dernier, malgré la dureté de ses conditions carcérales.

Quelques années plus tôt, Tashi Tsering a subi des pressions terribles pour avouer des crimes qu’il n’a pas commis ; même refus catégorique de sa part : il va même un jour jusqu’à signer de son sang un billet sans équivoque à l’intention de ses détracteurs et à leur crier un autre jour : « Vous voulez me tuer ? Allez-y alors, tuez-moi. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, mais je ne vais pas me mettre à vous mentir. Je ne vais pas jouer à ce jeu stupide et dire des choses qui ne sont pas vraies, rien que parce que voulez que je le fasse » (p. 153).

Deux mains tendues

Mais plus encore peut-être que cette indomptable capacité de résistance dont font preuve Mandela et Tsering, ce qui est remarquable, c’est leur absence de haine pour leurs bourreaux, leur refus inconditionnel de toute considération raciste. Nelson Mandela profite de ses années de prison pour apprendre l’histoire des Afrikaners et leur langue, l’afrikaans, afin de comprendre leur mentalité, les considérant comme des citoyens légitimes d’Afrique du Sud alors que nombre de ses compagnons de lutte de l’ANC ne voyaient en eux que des colons à rejeter à la mer.

Quant à Tashi Tsering, il se démarque nettement de l’idéologie véhiculée par nombre d’indépendantistes tibétains pour qui la Révolution culturelle aurait été dirigée contre le Tibet, alors qu’il s’agissait d’un mouvement, détestable certes, mais s’attaquant indifféremment à toutes les provinces de Chine, sans distinction d’ethnie. À plusieurs reprises, Tashi Tsering insiste sur l’implication de beaucoup de Tibétains dans la Révolution culturelle ; il note que, parmi ses tortionnaires les plus acharnés, il y avait des Tibétains. Il profite également d’un adoucissement de ses conditions d’internement pour approfondir l’étude du chinois.

Ayant réussi l’un et l’autre, au milieu de leurs tourments, à résister à toute tentation raciste, Mandela et Tsering sauront naturellement, une fois libérés, tendre la main à leurs anciens bourreaux. Tout le monde se souvient de la poignée de main échangée à Davos par Frederik de Klerk et Nelson Mandela en 1992.

Quant à Tashi Tsering, il finira par gagner la confiance d’un responsable communiste qui avait été trente-cinq ans plus tôt un ennemi acharné de ses parents. Mandela et Tsering vont mettre leur expérience acquise en captivité au service d’un grand projet multiculturel, préférant la fraternité au repli communautariste.

Deux paris sur la jeunesse

Après avoir traduit les mémoires de Tashi Tsering, j’ai appris qu’il vivait encore et j’ai eu la chance de le rencontrer à Lhassa, en août 2009. M’étant pris d’amitié pour le personnage du livre, j’avais un peu peur d’être déçu par l’homme en chair et en os. Mais ni mes compagnons de voyage ni moi-même n’avons été déçus, au contraire.

Il nous a accueillis comme des rois dans le modeste appartement qu’il occupe avec sa femme dans le vieux Lhassa, un angle de la pièce étant occupé par un autel muni de peintures religieuses et de lampes fumantes, réservé aux dévotions de sa chère épouse, l’angle opposé constituant son bureau avec son ordinateur : il travaillait alors à la dixième édition de son dictionnaire trilingue. En nous conduisant dans les meilleurs restaurants de Lhassa, cet octogénaire fringant portait une casquette où l’on pouvait lire Be optimystic (avec un y grec), un jeu de mots qui résume bien sa personnalité.

Optimisme n’est pas niaiserie. Nelson Mandela a écrit un jour : « nous aurions des motifs suffisants pour désespérer de l’humanité », mais, comme son glorieux aîné qui a décidé de parier sur ce qu’il y a de meilleur en l’homme pour réaliser une œuvre inouïe, Tashi Tsering a toujours été animé d’une foi qui déplace les montagnes – même les plus hautes du monde ! C’est ainsi que, venant à bout des freins psychologiques, des résistances culturelles, des lenteurs bureaucratiques et des difficultés matérielles, il a réussi à fonder une bonne cinquantaine d’écoles sur le Haut Plateau.

Nous avons eu la chance, ma femme et moi, de le revoir à Lhassa en décembre 2012. Il a un peu vieilli, certes, mais il est toujours aussi combatif. Pour soutenir et intensifier son réseau scolaire, il a créé une ONG socioculturelle, qui a été officiellement reconnue l’année dernière : huit jeunes Tibétains y sont employés comme permanents ; leur slogan 1+1>2 en dit long sur la volonté de solidarité qui les anime.

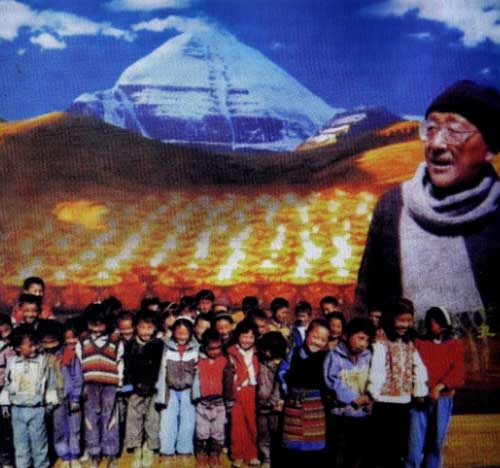

Tashi Tsering vient aussi de publier la dernière version de son dictionnaire trilingue anglais-tibétain-chinois, un monument de 1.500 pages qui constitue un remarquable outil d’apprentissage d’abord pour ses compatriotes mais également pour toux ceux dans le monde qui désirent se familiariser avec la culture tibétaine au sein de la Chine et en contact avec le monde moderne. Parmi toutes les écoles créées par Tashi Tsering, il en est une qui lui tient particulièrement à cœur : l’école professionnelle d’Emagang non loin de Shigatse, la deuxième ville du Tibet. Il a tenu à ce que nous puissions la visiter.

Cette école, fondée il y a dix ans, compte aujourd’hui 32 professeurs, dont 3 Chinois et 8 femmes, 230 élèves internes (garçons et filles) de 16 à 18 ans, tous issus de la région ; outre des cours théoriques (tibétain écrit, notions de chinois et de sciences), on y apprend différents métiers (peinture, couture, broderie, confection, cuisine, horticulture, élevage, commerce). En plus des bâtiments réservés aux élèves et au corps professoral, il y a de nombreuses serres, une basse-cour, une porcherie, qui rendent l’école quasi auto-suffisante.

Nous avons été vivement impressionnés par cette remarquable réussite ainsi que par le dynamisme que Tashi Tsering a réussi à insuffler au sein du corps professoral.

Un dynamisme bien nécessaire quand on sait que le taux d’analphabétisme est encore important au Tibet. Il l’est aussi en Afrique du Sud, et cela continue de constituer une préoccupation majeure pour Mandela ; quoique très affaibli, il a encore repris la parole en juillet 2012 devant des jeunes pour les inciter à acquérir une formation. Pour Nelson Mandela comme pour Tashi Tsering, arrivés l’un et l’autre au soir de leur vie, l’éducation des enfants du peuple est la priorité n° 1.

Ayant échappé l’un et l’autre à une vie d’analphabète qui leur semblait destinée, ils entendent tout faire, jusqu’à leur dernier souffle, pour démocratiser l’enseignement dans leur pays respectif en faveur de tous les garçons et toutes les filles.

La comparaison entre Nelson Mandela et Tashi Tsering s’est encore renforcée dans mon esprit, à la vision du film Invictus de Clint Eastwood. À un moment, Nelson Mandela, devenu Président, – magistralement interprété par Morgan Freeman – demande à un de ses gardes du corps, blanc, des nouvelles de sa famille. En retour, ce dernier demande la même chose à Nelson Mandela, dont le regard s’assombrit ; le garde ne devait pas être au courant des difficultés familiales de Mandela, qui lui répond : "Moi, j’ai 42 millions d’enfants".

Ça m’a immédiatement rappelé l’anecdote que je rapporte dans ma postface, p. 237. Des gens ayant demandé à Tashi Tsering s’il n’était pas triste de ce que son épouse et lui n’aient pas d’enfants, il a répondu : "Oh ! Non, je ne suis pas triste du tout. Les enfants dans mes écoles sont mes enfants. J’ai trois mille enfants. »

Bref, deux grandes personnalités. Tashi Tsering est infiniment moins célèbre que Nelson Mandela ; il mériterait pourtant d’être largement connu par le public francophone.

Pourquoi ce black-out ?

Après ce rapide survol de ses aventures, de ses combats, de sa personnalité, on est en droit de se poser la question suivante : comment se fait-il qu’une telle biographie, passionnante et instructive, n’ait trouvé grâce que chez un seul éditeur français et qu’elle soit encore largement snobée par l’intelligentsia dominante ? Toutes proportions gardées, ma recherche presque désespérée d’un éditeur me rappelle le parcours du combattant qu’a dû livrer le grand historien britannique E. J. Hobsbawm (décédé le 1er octobre 2012) pour qu’enfin puisse paraître la version en langue française de L’Âge des extrêmes, sa monumentale histoire du vingtième siècle.

Comme l’explique à ce propos Pierre Nora des éditions Gallimard, tous les éditeurs « bon gré mal gré, sont bien obligés de tenir compte de la conjoncture intellectuelle et idéologique dans laquelle s’inscrit leur production. » L’ouvrage d’Hobsbawm n’était probablement pas assez antisoviétique. Le récit de Tashi Tsering n’est probablement pas assez antichinois…

Le lobby des indépendantistes tibétains exilés en France pèse d’un tel poids sur le climat intellectuel (et politique à l’exception de Jean-Luc Mélenchon) qu’il a presque réussi à enterrer un témoignage dont le seul tort est de ne pas correspondre à la doxa généralement admise.

Ce qui est sans doute le plus inaudible pour beaucoup, plus encore que la dénonciation des tares du Tibet traditionnel, c’est le fait que ce livre est une invitation à quitter le confort des certitudes manichéennes : bons exilés tibétains contre méchants Chinois. Ce qui doit être inacceptable pour beaucoup, c’est l’existence même d’un homme comme Tashi Tsering, qui, tout en étant plein de respect pour le dalaï-lama, n’en partage pas les idées politiques.

D’un Nobel à l’autre

À cet égard, la conversation entre Tashi Tsering et le dalaï-lama, qui a eu lieu dans le Michigan en 1994, ne doit pas spécialement plaire aux adeptes inconditionnels du dalaï-lama. Tashi Tsering, qui en fait la matière de son épilogue, nous raconte en détail comment s’est déroulé l’entretien.

Comme toujours avec ses interlocuteurs, le dalaï-lama fait preuve d’amabilité et d’attention à l’égard de Tashi Tsering, mais, après un certain temps, raconte ce dernier, "je me suis rendu compte que notre conversation, quoique agréable, portait toujours sur des sujets plutôt anodins et inoffensifs. Je n’étais plus le jeune homme de trente ans [comme lors de la première entrevue en Inde], je me suis décidé à parler de choses plus sérieuses (…) J’ai dit au dalaï-lama qu’il avait une occasion unique. Il était dans une situation idéale pour conclure avec les Chinois un pacte qui leur serait profitable à eux et aux Tibétains. 'Tant les Chinois que les Tibétains vous écouteront', lui ai-je dit avec insistance. Je souhaitais qu’il rassemble à nouveau notre peuple, qu’il mette fin au gouvernement en exil et qu’il rentre au Tibet. Le dalaï-lama écoutait et me regardait avec sérieux. 'Tashi Tsering, dit-il, tu connais mieux les Chinois aujourd’hui, par expérience. Je vais te dire que j’ai pensé moi-même aux idées que tu viens d’exposer. Je les apprécie et j’apprécie ton conseil, mais tout ce que je peux te dire, c’est que le moment ne me paraît pas opportun' » (p. 232-233).

Près de vingt ans plus tard, qu’on soit ou non partisan du Free Tibet, on est en droit de se demander comment la question tibétaine aurait évolué si le Nobel de la Paix 1989 avait suivi le conseil de Tashi Tsering…

En tout cas, je suis de ceux qui pensent qu’en revenant au Tibet pour y construire des écoles où l’on enseigne, entre autres, la langue tibétaine, Tashi Tsering en a sans doute fait plus pour le peuple tibétain et sa culture que ceux qui, après avoir fui leur pays, entretiennent de l’étranger le rêve très médiatisé d’une improbable reconquista, au risque de dresser les unes contre les autres des communautés qui ont tout intérêt à travailler ensemble.

Comme je lui disais : « C’est vous qui auriez bien mérité de recevoir le Nobel de la Paix », il est parti d’un immense éclat de rire et m’a répondu : « Ce qui importe, c’est ce que j’ai fait ! » Ce même rire que l’on a pu voir encore le 18 juillet 2012, à l’occasion de son 94e anniversaire, sur le visage de Nelson Manda (nobélisé en 1993).

André Lacroix (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) ; photos : Thérèse De Ruyt

Note :

Vous pouvez retrouver cet article : Tashi Tsering : un Nelson Mandela tibétain dans la revue bimestrielle française Golias Magazine, N° 149-150, mai 2013.