60e anniversaire de la création de la Région autonome du Tibet,

par Albert Ettinger le 24 aout 2025

en réponse à la requête de Mme SHANG Kaiyuan, la correspondante du Quotidien du Peuple en France

Questions d'entretien

Pourriez-vous nous parler brièvement de votre parcours académique ? Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'étude du Tibet, et qu'est-ce qui a suscité votre vif intérêt pour cette question ?

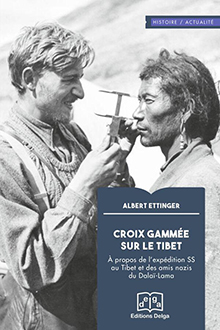

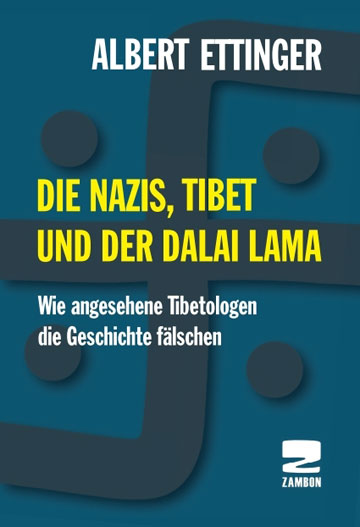

Je me suis toujours intéressé à l’histoire, surtout à l’histoire moderne. J’ai donc commencé mon parcours universitaire par des études en histoire que j’ai toutefois interrompues, pour des raisons pratiques, au profit d’études en Langues et littératures germaniques et romanes. Ma thèse de doctorat portait sur Thomas Mann, le grand romancier allemand adversaire du nazisme. J’ai d’ailleurs enseigné ma spécialité, la littérature allemande moderne, pendant cinq ans à l’Université de Trèves.

Parallèlement, je me suis passionné pour la Chine et son histoire. En mai 1974, j’ai eu le privilège de pouvoir faire un premier voyage de trois semaines en Chine.

En ce qui concerne plus spécialement le Tibet, je me souviens être tombé, déjà en ce temps-là, sur le célèbre « rapport » sur la prétendue « annexion » du Tibet concocté par le « Comité international des juristes », une organisation de façade de la CIA. Ce que je savais des procédés de la propagande anticommuniste et de la nature de l’ancien régime du Tibet me suffisait pour réagir par un haussement d’épaules.

Ma détermination à étudier la « question tibétaine » en profondeur est plus récente. Elle est liée aux Jeux olympiques de Beijing en 2008. Les milieux antichinois profitèrent de cette occasion pour mener une grande campagne antichinoise, et le Tibet « occupé » et « martyrisé » était un sujet récurrent dans les médias. Quand j’ai ensuite découvert que même nos manuels scolaires traitaient le sujet d’une manière partisane et mensongère, je me sentais obligé de réagir.

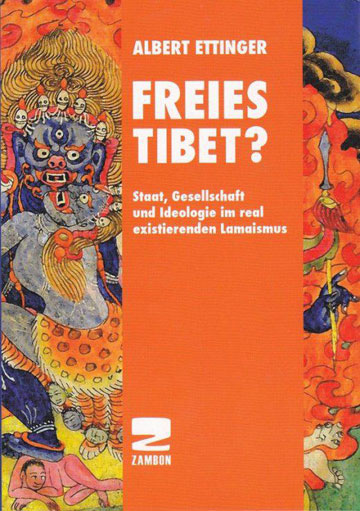

Dans votre ouvrage Free Tibet ? Power, Society, and Ideology in Old Tibet, vous décrivez en détail la société tibétaine avant la libération. Quel était l'objectif principal de l’écriture de ce livre ?

Quelles méthodes de recherche avez-vous utilisées pour mener à bien cette analyse ?

J’ai voulu contrecarrer cette propagande occidentale en réinformant un public occidental victime d’une désinformation systématique, non pas en me référant à des sources chinoises, ce qui aurait compromis ma crédibilité aux yeux du lecteur occidental, mais en m’appuyant sur la littérature occidentale elle-même.

Les livres occidentaux sur le Tibet sont légion, mais en général, ce sont des produits d’un niveau pitoyable qui ne font que répéter les mêmes clichés tout en diabolisant la Chine. Certains sont destinés aux plus crédules qui sont prêts à croire les balivernes sur les pouvoirs surnaturels des lamas, comme The Third Eye écrit par un imposteur britannique qui prétendait être la réincarnation d’un lama. La plupart se donnent un air sérieux, mais reprennent sans le moindre sens critique le récit mensonger du dalaï-lama et de sa clique.

Il y a cependant des exceptions. Pour écrire mon deuxième livre Battleground Tibet, j’ai recouru à des ouvrages académiques parfois difficilement lisibles et dissuasifs par leur envergure comme les quatre volumes monumentaux de la History of Modern Tibet du professeur Melvyn C. Goldstein mais aussi aux recherches historiques de A. Tom Grunfeld ou de Sam van Schaik. Bien que très partisane et insuffisamment sourcée, la seule histoire française du Tibet, celle de Laurent Deshayes, m’a aussi été utile.

Une autre source, la plus importante en ce qui concerne Free Tibet?, sont les témoignages de visiteurs du Tibet d’avant 1950 – le Japonais Kawaguchi, le Russe Tsybikov, les Allemands Harrer et Schäfer, l’Américain McGovern, l’Écossais Waddell, la Française David-Néel, le Suédois Hedin... – que la littérature de propagande antichinoise ignore systématiquement.

Enfin, je me réfère souvent au dalaï-lama lui-même et à ses proches, comme son frère ainé Thubten Norbu. Car il arrive aux mythomanes les plus habiles d’incorporer des éléments de vérité dans leurs récits, soit par inadvertance, soit pour paraître crédibles.

Avez-vous eu l'opportunité de mener des recherches sur le terrain au Tibet ? Si oui, pourriez-vous partager quelques expériences ou découvertes marquantes issues de vos enquêtes, qu'elles soient récentes ou plus anciennes ?

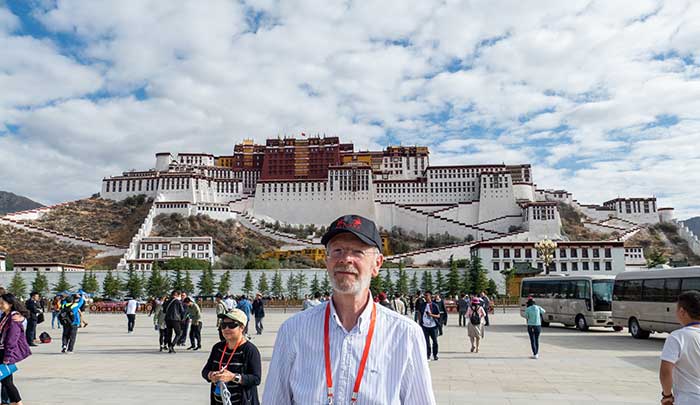

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de visiter le Tibet, où j’ai participé à des forums internationaux sur le développement de la région. Mes observations, mes impressions, les informations que j’ai recueillies, les rencontres que j’ai faites et les entretiens que j’ai eus, tout m’a confirmé que les accusations occidentales portées à l’encontre de la Chine sont sans rapport avec la réalité. La langue tibétaine est menacée ? Mais tout le monde parle et écrit le tibétain. Les activités religieuses sont réprimées ? Comment se fait-il alors qu’il y ait autant de pèlerins, de moines, de temples et de monastères ? La culture tibétaine traditionnelle est éradiquée ? Comment expliquer alors le dévouement avec lequel on restaure les anciens écrits à l’Université du Tibet à Lhassa, le plus grand centre d’études tibétaines au monde ?

En tant que chercheur, comment percevez-vous les transformations majeures que la société tibétaine a connues au cours des six dernières décennies ?

Le fait d’avoir travaillé sur les témoignages laissés par les visiteurs du Tibet d’avant 1950 me rend particulièrement sensible aux énormes changements que la région a connus depuis la libération. Sous l’influence de la propagande, beaucoup d’occidentaux pensent qu’être Tibétain, c’est être nomade, moine, nonne ou prisonnier politique. La réalité est toute différente : ils (ou elles !) sont instituteurs, interprètes, entrepreneurs, fonctionnaires, techniciens, médecins, cheminots, policiers, ingénieurs, etc. De toute évidence, le peuple du Xizang bénéficie d’une vie meilleure, plus libre et plus heureuse que jamais.

Selon vous, quels ont été les principaux facteurs internes et externes ayant conduit à ces changements dans la société tibétaine ?

Le régime féodal et théocratique refusait de se moderniser et de s’ouvrir au monde moderne. Il exécrait tout changement par peur de compromettre le contrôle total qu’il exerçait sur le peuple. Le 13e dalaï-lama, sous influence britannique, avait quelques velléités de modernisation comme la création d’un établissement scolaire moderne qui fut aussitôt contrecarrée par les monastères. En fin de compte, ces velléités ne menèrent qu’à une armée équipée de vieux fusils britanniques, avec fanfare militaire jouant la cornemuse.

Ce n’est qu’après l’Accord en 17 points et la libération pacifique que s’ouvrit enfin une perspective de changement social et de modernisation au peuple tibétain, et la défaite de la rébellion contre-révolutionnaire de 1959 précipita l’avènement du changement radical que fut l’abolition du servage.

Cette année marque le 60e anniversaire de la fondation de la Région autonome du Tibet. Concernant l’évolution de la société tibétaine sous la direction du Parti communiste chinois, comment évaluez-vous l'intégration de cette trajectoire de modernisation avec la préservation de la culture religieuse traditionnelle ?

Si les « spécialistes » occidentaux se voient obligés de reconnaître les énormes réalisations dans des domaines comme l’infrastructure, la santé, l’éducation, ils s’obstinent souvent à accuser la Chine socialiste d’avoir éradiqué la culture traditionnelle tibétaine ou d’en avoir l’intention. Rien n’est moins vrai : Le Tibet a réussi l’exploit de sauver et de choyer sa culture traditionnelle tout en lui permettant de se développer. Comme l’admet une source très antichinoise que je cite souvent, on a vu au Tibet « l’éclosion de formes culturelles et artistiques à la fois issues de la tradition et inscrites dans le contemporain », et « la création artistique et intellectuelle (littérature, musique, peinture, sculpture et, depuis peu, cinéma) » y est plus « vivace » que jamais.