L’ancien Tibet selon Kawaguchi – (I) Inégalités sociales et misère du peuple

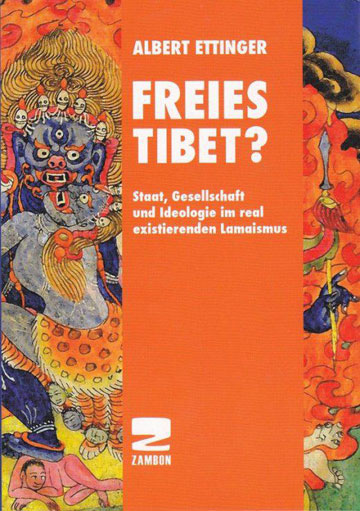

par Albert Ettinger le 23/07/2017

Ce que l'on entend dire du Tibet ancien :

« Le Tibet était Shangri-La, le paradis sur terre. » [1]

« Les nombreux comptes rendus contemporains de voyageurs qui avaient une vaste expérience de première main du Tibet d’avant l’invasion chinoise décrivent un pays qui était pauvre mais content. » [2]

Le meilleur moyen de savoir ce que fut vraiment l’ancien Tibet, c’est en effet de consulter les témoignages laissés par des contemporains, explorateurs et visiteurs étrangers.

« Trois ans au Tibet », un témoignage précieux

Un de ces voyageurs fut Ekai Kawaguchi, un prêtre Zen japonais. Né en 1866 dans la préfecture d'Osaka, il fut recteur du monastère Zen Gohyaku rakan à Tokyo jusqu'en mars 1891. Il quitta le Japon en juin 1897. Après avoir étudié le tibétain et l'anglais à la Darjeeling High School (entre 1898 et 1899), il partit au Tibet en passant la frontière du côté du Népal. Au bout d’un long périple et de maintes péripéties, il arriva à Lhassa au printemps 1901. Il y resta pendant plusieurs mois, se faisant passer pour un moine chinois. Il vécut même quelque temps au monastère de Séra.

Son témoignage sous forme d’un livre de quelque 720 pages, fut publié en 1909. [3] Voici quelques éléments intéressants de ce qu’il nous apprend au sujet de l’ancien Tibet.

Une société de classes et de castes

« Les aristocrates sont les descendants d’anciens ministres et de généraux ; parmi eux, la classe la plus élevée, appelée Yabchi, est composée des familles des treize Grands Lamas, l’actuel et ceux du passé, ainsi que des descendants du premier roi du Tibet, appelés Titchen Lha-kyari. Ils ont tous le rang de Duc. » (p. 436)

« Tous les postes élevés, parmi le clergé aussi bien que parmi les laïcs, sont presque toujours occupés par des hommes appartenant aux classes privilégiées. […] Entre le seigneur du manoir et les habitants du lieu, une relation comparable à celle entre souverain et sujets s’est instaurée. Ce seigneur est le maître absolu de ses sujets, en ce qui concerne leurs droits et même leurs vies.

Quel que soit la lourdeur de la taille, chaque personne est obligée de la payer, car si on omet de le faire, on s’expose au supplice de la flagellation et, par-dessus le marché, à la confiscation de ses biens. La seule manière de se soustraire à cette obligation consiste à se faire moine, et il doit y avoir, au sein du clergé tibétain, un grand nombre d’hommes qui sont devenus moines uniquement pour éviter de devoir payer des impôts. […]

Cependant, quand on se souvient de la lourdeur des fardeaux dont on a chargé les épaules des gens, il n’est pas étrange qu’ils cherchent à s’y dérober en devenant moine. La condition du prêtre, même du plus pauvre, contraste fortement avec celle des autres pauvres, car le prêtre au moins est sûr de recevoir chaque mois une rémunération du gouvernement hiérarchique, si modeste soit-elle, et peut s’attendre en même temps à des revenus supplémentaires, plus ou moins importants, sous forme de dons par des gens charitables. Par contre, un laïc pauvre ne peut espérer aucune aide de la part de ces milieux, il doit subvenir aux besoins de sa famille par son propre labeur et, de plus, il doit payer les impôts. Ainsi, il est très souvent à peine capable de chasser la faim qui rôde comme un loup devant sa porte, et dans ce cas, son seul espoir d’assistance réside dans un prêt de la part de son seigneur ou de celui du fief où il vit. Cependant, tout espoir de remboursement est vain, et par conséquent le pauvre fermier obtient le prêt sous d’étranges conditions, c’est-à-dire qu’il s’engage à offrir son fils ou sa fille, dès qu’il ou elle atteint un certain âge, au créancier comme domestique. […]

Ces enfants pitoyables grandissent pour devenir quasiment les esclaves des aristocrates. » (p. 429)

« Les gens du commun sont divisés en deux catégories, l’une appelée tong-ba et l’autre tong-du. La première est supérieure et comprend tous les gens du commun qui possèdent quelques moyens et ne sont pas tombés dans un état ignoble d’esclavage. […]

Aussi bas que le tong-ba puisse tomber, et aussi prospère que puisse devenir, d’autre part, le tong-du, une stricte ligne de démarcation continue de séparer les deux classes. … Parmi les gens ordinaires, personne ne daigne manger avec quelqu’un qui appartient à la classe des tong-du, et les deux classes ne se marient jamais entre elles. Cette stricte règle d’étiquette sociale est en vigueur même parmi les quatre catégories de la classe la plus basse, c’est-à-dire les bateliers, les pêcheurs, les forgerons et les bouchers. (…)

Aussi bien en fonction de la loi que par coutume, les classes supérieures bénéficient de privilèges spéciaux, et ceux-ci vont très loin. » (p. 439 - p. 441)

Les habitants de Lhassa, des « démons faméliques »

« … tandis que les vivres coûtent peu au Népal, qu’on en trouve en abondance et que tout le monde en a suffisamment, cela n’est pas le cas à Lhassa. Le lama y mange bien, avec différentes viandes, des pâtes et des œufs ; mais le laïc ordinaire doit se contenter de farine d’orge séchée – souvent mélangée à du sable et de la poussière – qu’il met dans un bol avec du thé pour ensuite la manger. Et bien souvent, il n’en a même pas assez. Les pèlerins ne peuvent avoir tout ce dont ils ont besoin, et beaucoup d’entre eux perdent leurs forces, tandis que tous perdent du poids. » (p. 605)

[Kawaguchi raconte l’histoire d’un pèlerin du nom de Penba-pun-tso, un Tibétain vivant au Népal, qui, après avoir visité Lhassa, refuse de s’associer aux prières de ses compagnons sur le chemin du retour :

« Il tourna exprès le dos à la Ville Sainte et ne se donna aucun mal pour dissimuler son dégoût face au comportement de ses compagnons. ‘Quelle joie, mes frères, répliqua-t-il à leurs remontrances, d’avoir quitté Lhassa, cette horrible demeure de démons faméliques et de mauvais esprits. Ma prière est de ne jamais plus revoir cet endroit.’ ‘Tu es très dur envers Lhassa’, dirent-ils. ‘Pas le moins du monde, fut sa réplique, je suis juste honnête, c’est tout. Dans la maison de mon maître au Népal, je reçois plein de nourriture, du bon riz sans traces de sable. Pourquoi appellerais-je Lhassa la Ville Sainte – un endroit où les lamas cupides sont les seuls qui mangent à leur faim ?’ Les pieux compagnons de Pemba furent très choqués par son franc-parler hérétique. Mais Pemba ne fut nullement impressionné par leurs menaces. ‘Peut-être serai-je puni pour ce que je viens de dire, remarqua-t-il calmement, mais je suis quand même heureux de ne pas être né à Lhassa. Que les démons de la Ville Sainte me punissent s’ils le veulent.’ Il y a beaucoup de vérité dans ce que cet homme a dit. Lhassa grouille de mendiants et de miséreux, et mérite vraiment d’être appelée la Ville des démons faméliques. » (p. 607)

Saleté et manque d’hygiène

Le chapitre LIX du livre décrit la ville de Lhassa ; il est intitulé « Une métropole de la crasse ».

[Contrastant avec la relative propreté du lingkor, le circuit de déambulation extérieur, l’état] « … des rues ordinaires est indescriptible. Non seulement sont-elles pleines de trous, mais il y a en plein milieu des rues des fosses d’aisance ouvertes, spécialement construites et fréquentées ouvertement par les hommes aussi bien que par les femmes. La saleté, la puanteur, la totale abomination des rues sont extrêmement répugnantes, surtout après les pluies estivales, car bien qu’il y ait beaucoup de chiens errants cherchant de quoi se nourrir, ils ne sont pas en nombre suffisant, compte tenu de l’approvisionnement. Rappelez-vous ensuite que les habitants de Lhassa boivent l’eau des puits de surface qui se trouvent au milieu de cet environnement abominable.

[À Lhassa,] ... les gens vivent dans la défiance totale de toutes les règles d’hygiène et même de décence. C’est un miracle qu’ils arrivent à éviter l’extermination par des épidémies qui auraient immanquablement affecté d’autres endroits s’ils avaient ignoré, même dans une bien moindre mesure, les lois de l’hygiène. » (p. 407-p. 409)

Dans le chapitre XLIII intitulé « Mœurs et coutumes » :

« Ils pensent que des tasses sont sales si elles ont été utilisées par des personnes d’un rang inférieur, mais ils ne lavent jamais celles utilisées par eux-mêmes ou leurs pairs, car celles-ci sont propres à leurs yeux, alors même qu’elles sont dégoûtantes rien qu’à les voir. […] Que le Tibétain ne lave pas sa vaisselle semble être de peu d’importance comparé à ses autres habitudes malpropres. Il ne se lave ni ne s’essuie même pas après avoir fait ses besoins […] Il n’y a aucune exception à cela ; depuis le plus haut lama jusqu’au berger, tout le monde agit ainsi. » (p. 264)

« Il ne lave jamais son corps ; beaucoup ne se sont jamais lavés depuis leur naissance. […] Pourquoi alors leurs mains sont-elles si blanches ? C’est parce qu’ils font eux-mêmes, avec les mains, de la pâte en mélangeant de la farine dans un bol. Ainsi, la crasse de leurs mains est mélangée à la pâte, et les plats tibétains sont faits de crasse et de farine […]

Pourquoi les Tibétains ne se lavent-ils pas ? C’est parce qu’ils croient à la superstition que laver son corps revient à enlever le bonheur. » (p. 265)

« Les gens en dessous de la classe moyenne ne changent pas de vêtements et portent généralement des haillons déchirés et crasseux. Ils se mouchent dans leurs vêtements en public ; ceux-ci sont souvent aussi durs que du cuir à cause de la crasse séchée. C’est comme s’il s’agissait d’une sorte de béton fait de beurre, de crasse et de mucus. » (p. 267)

« En effet, les Tibétains peuvent être considérés comme des démons qui vivent d’excréments, puisqu’ils sont la race la plus sale que j’ai jamais vue ou dont j’ai jamais entendu parler. » (p.162)

1) Claude Arpi, The Fate of Tibet – When Big Insects Eat Small Insects, New Delhi, 1999, p. 195-196; citation originale en anglais.

2) Un propagandiste anonyme du dalaï-lama sur http://one-just-world.blogspot.lu/2010/08/han-chinese-racism-in-tibet.html [Notre traduction]

3) Three Years in Tibet, with the original Japanese illustrations, by The Shramana Ekai Kawaguchi, Late Rector of Gohyakurakan Monastery, Japan, Published by the Theosophist Office, Adyar, Madras, Theosophical Publishing Society, Benares and London, 1909

(À suivre…)