Les Ouïghours en Chine : faits, mythes et géopolitique

Interview de Ng Sauw Tjhoi par Marc Vandepitte, le 15 mars 2025

Les Ouïghours sont au centre de l’attention mondiale, mais la perception de leur situation diffère fortement entre l’Occident et d’autres régions du monde. Dans cette interview, le journaliste et spécialiste de la Chine, Ng Sauw Tjhoi (journaliste retraité de la VRT), propose une perspective alternative sur l’histoire, le contexte géopolitique et la réalité qui se cache derrière les récits souvent polarisés concernant les Ouïghours.

Les Ouïghours constituent un groupe ethnique vivant dans la région du Xinjiang, à l’ouest de la Chine. À la fin de l’année dernière, ils ont fait la une de l’actualité en raison de la chute de Bachar al-Assad. Il est alors apparu que des milliers de Ouïghours avaient combattu activement en Syrie au sein de groupes terroristes islamistes et qu’ils y sont encore présents.

En Belgique, la chute de la Syrie a suscité des remous, notamment parce que l’OCAM, l’organisme chargé d’analyser la menace terroriste dans le pays, estime qu’environ 89 combattants étrangers belges se trouvent actuellement en Syrie et en Irak.

Cela n’est pas sans risque, car par le passé, des combattants revenus de Syrie ont été impliqués dans plusieurs attentats terroristes de grande ampleur en Europe de l’Ouest, y compris en Belgique.

Sur la question des Ouïghours, nous avons discuté avec Ng Sauw Tjhoi. Il s’est spécialisé dans ce sujet, a écrit plusieurs ouvrages sur la Chine et s’est rendu trois fois au Xinjiang, la dernière fois en septembre 2024. En outre, il a été entendu en tant qu’expert de la Chine lors des auditions parlementaires sur le Xinjiang au Parlement fédéral en 2021.

Les combattants en Syrie

Quel a été le rôle des combattants étrangers ouïghours en Syrie ?

Les combattants étrangers ouïghours, mieux connus sous le nom de Parti islamique du Turkestan (TIP), anciennement le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM), sont un groupe terroriste salafiste actif en Chine depuis les années 1990. Leur objectif est d’établir un État islamique dans le Xinjiang, la province la plus occidentale de la Chine.

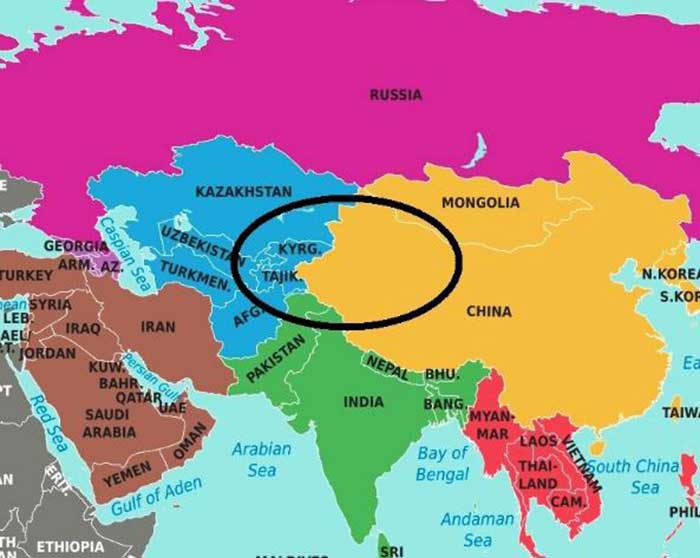

Cette ambition s’inscrit dans une vision plus large visant à créer un "Grand Turkestan", incluant non seulement le Xinjiang mais aussi des parties de l’Ouzbékistan et d’autres territoires d’Asie centrale.

En 2014, les combattants du TIP ont été chassés par le gouvernement chinois en raison de leur implication dans plusieurs attentats terroristes dans le sud du Xinjiang. Ils ont alors fui vers la Syrie, empruntant des routes de contrebande à travers la Turquie, où ils ont trouvé un refuge temporaire.

En Turquie, ils ont tissé des liens étroits avec les Loups gris, un groupe d’extrême droite. Ankara les a initialement tolérés avant de les relocaliser à Idlib, dans le nord de la Syrie.

Depuis 2014-2015, les combattants du TIP se sont installés à Zanbaqi, un village d’Idlib, où ils ont mis en place leur propre société et infrastructure militaire, en prélude à l’établissement de leur État islamique rêvé.

La Syrie était donc une sorte de terrain d’entraînement pour eux ?

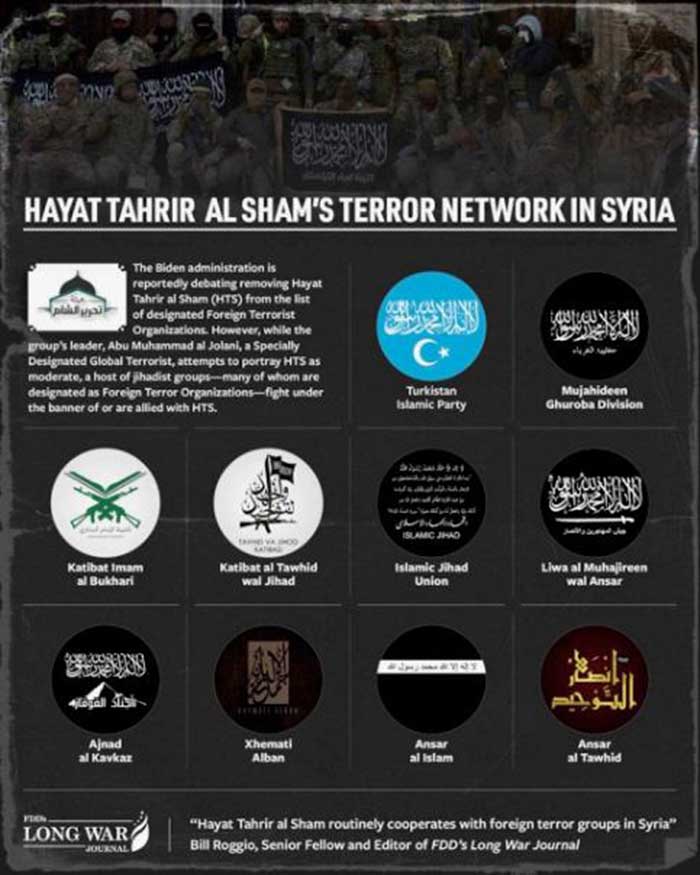

Exactement. Les combattants du TIP ne considèrent pas la Syrie comme leur destination finale, mais comme un terrain d’entraînement pour acquérir de l’expérience en vue de leur lutte ultime contre l’État chinois. Ils se sont alliés au groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), anciennement connu sous le nom de Jabhat al-Nosra (affilié à Al-Qaïda), et ont joué un rôle crucial dans la chute de Bachar al-Assad.

Nous savons désormais que le Chinois-ouïghour Abdulaziz Dawood Khudaberdi, alias "Zahid", commandant du TIP en Syrie, a été nommé général-major dans l’armée du HTS dirigée par Ahmed al-Sharaa. Deux autres combattants ouïghours chinois, Mawlan Tarsoun Abdussamad et Abdulsalam Yasin Ahmad, ont obtenu le grade de colonel.

Le 11 mars 2025, des journalistes d’investigation de The Grayzone ont rapporté que les combattants étrangers étaient principalement responsables des 1 300 morts lors du massacre de civils alaouites à Jableh, al-Mukhtareyah, al-Shir et al-Haffah (petites villes de la région de Lattaquié). Des sources locales désignent principalement des djihadistes ouïghours chinois, tchétchènes, ouzbeks et, dans une moindre mesure, syriens, comme étant les auteurs de ces exécutions sommaires atroces.

Ces actes terroristes sanglants contredisent les affirmations faites en janvier par The Economist, selon lesquelles "… on s’attend à ce que le TIP participe aux programmes de désarmement".

Le TIP est également connu pour recruter et utiliser des enfants soldats. Plusieurs études sur le terrorisme, y compris celles de l’Institut Clingendael, montrent que le TIP enrôle spécifiquement des enfants et les forme dans ses structures militaires et terroristes, les conditionnant dès leur plus jeune âge à la violence.

Même en Syrie, le TIP utilise des enfants soldats, un fait qui, étonnamment, échappe largement à l’attention des médias occidentaux.

Une menace sérieuse ?

Jusqu’en 2020, l’ETIM (devenu le TIP) figurait sur la liste américaine des organisations terroristes. Cependant, Mike Pompeo, alors secrétaire d’État, a affirmé que l’ETIM n’était plus actif… Ce qui est logique puisqu’il avait simplement changé de nom pour devenir le TIP. Il s’agissait en réalité d’une manipulation politique.

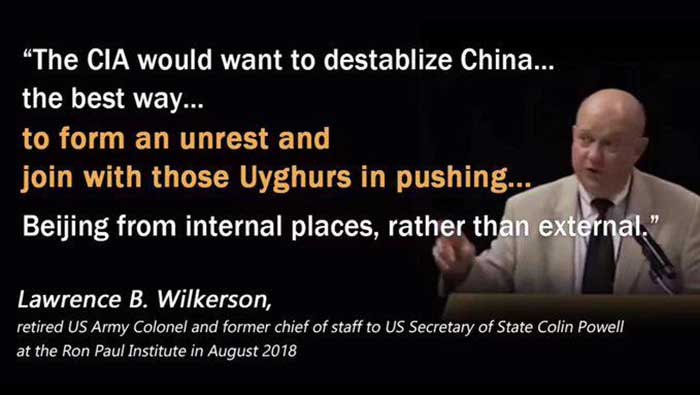

Des analystes estiment que cette décision indique que ces djihadistes pourraient être utilisés comme un levier stratégique contre la Chine, un rival géopolitique des États-Unis.

Ne sous-estimons pas ces combattants : ils sont considérés comme l’une des factions les plus expérimentées et les mieux entraînées au sein du HTS et constituent aujourd’hui un pilier central des forces au pouvoir en Syrie. Ils sont bien organisés militairement et possèdent des armes modernes, des chars et des véhicules militaires.

Leurs combattants ont été formés par des vétérans ayant une expérience directe des attentats terroristes en Chine, ce qui en fait une menace sérieuse. Après la chute d’Assad, ils ont déclaré en conférence de presse que leur objectif final restait la Chine.

Et il s’agit d’un groupe important. Alors que les combattants belges en Syrie se comptent par dizaines, les Ouïghours engagés dans ces conflits se chiffrent par milliers. Si l’on inclut leurs familles, leur nombre total est estimé à environ 50 000 personnes.

Terreur en Chine

Vous avez dit qu'ils sont formés par des vétérans ayant participé à des attentats terroristes en Chine. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet ?

On sait peu de choses à ce sujet en Occident, mais la Chine a connu plusieurs vagues de terrorisme depuis les années 1990. En avril 1990, un attentat majeur a été perpétré par le Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM). Lors de cette attaque, des militants ont pris dix otages et tué six militaires et policiers.

Cet événement a marqué le début d’une série d’incidents violents dans la région, allant d’attentats à la bombe à des assassinats visant aussi bien des Hans que des Ouïghours. Ces attaques n’étaient pas seulement dirigées contre des bâtiments gouvernementaux, mais aussi contre la population civile.

Un moment particulièrement tragique a été le massacre d'Ürümqi en 2009, où près de 200 personnes ont perdu la vie, principalement des Hans et des policiers. Les attentats ne se sont pas limités au Xinjiang ; en octobre 2013, un véhicule a délibérément foncé dans une foule sur la place Tiananmen, à Pékin. L'année suivante, des hommes armés ont tué 34 personnes à la gare de Kunming, dans la province du Yunnan. De nombreux autres attentats ont suivi.

Combien de victimes au total ?

Il est difficile de donner des chiffres précis, car le gouvernement chinois est peu transparent à ce sujet. Cependant, plusieurs organisations estiment le nombre total de victimes à un peu plus d’un millier, principalement des civils.

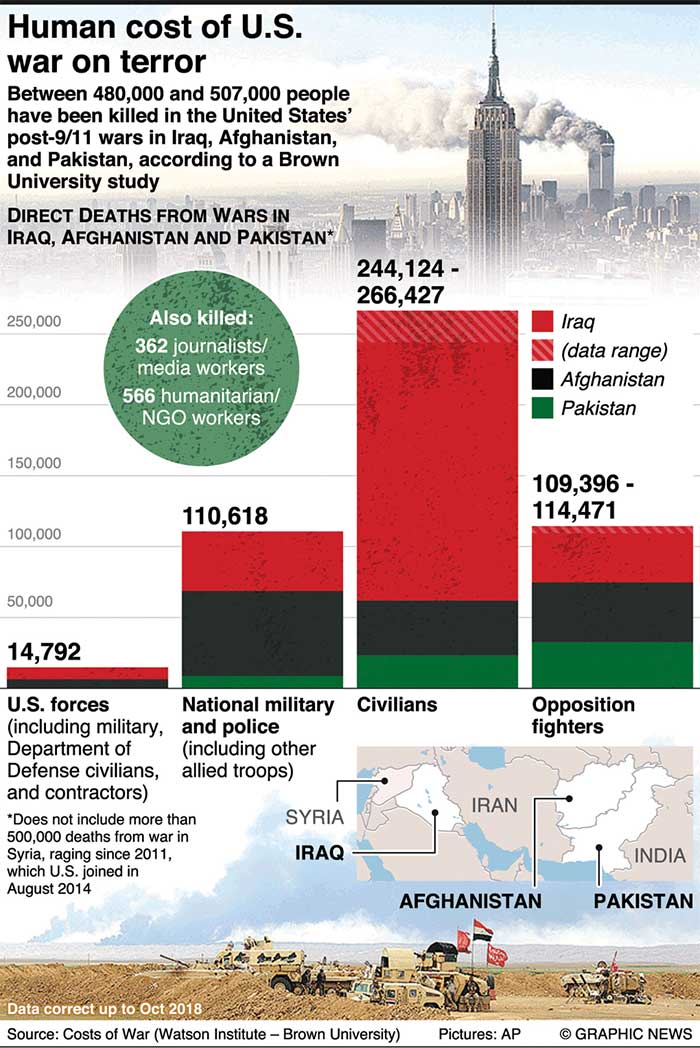

À titre de comparaison, environ 500 personnes ont été tuées dans des attentats islamistes en Europe après 2011. Entre 1990 et 2016, douze réseaux terroristes ont été actifs en Chine, avec environ 3000 attentats et incidents recensés. Il s’agit donc bien d’une vague de terreur prolongée.

Quels sont les objectifs de ces groupes terroristes ?

Les objectifs du Parti islamique du Turkestan (TIP) incluent à la fois le séparatisme et l’extrémisme religieux. Ils aspirent à l’établissement d’un État islamique et utilisent l’idéologie religieuse pour recruter et former des combattants.

Fait notable, le TIP ne ciblait pas uniquement les Hans, mais aussi la communauté ouïghoure. Des imams modérés favorables à la paix ont été attaqués, comme le père de l’actuel imam de la Grande Mosquée d’Ürümqi, assassiné en raison de ses positions modérées.

Lors d’un voyage récent, j’ai eu l’occasion de rencontrer son fils, ce qui illustre bien la nature sectaire de la violence du TIP, qui s’en prend aussi bien aux dissidents au sein de sa propre communauté qu’aux groupes externes.

Un manque de couverture médiatique

Malgré la gravité et la fréquence de ces attaques, elles ont reçu relativement peu d’attention en Occident. Pourquoi ?

Une explication possible est l’image dominante dans les médias occidentaux selon laquelle le gouvernement chinois opprime les minorités ethniques, notamment les Ouïghours et les Tibétains. Ce récit repose souvent sur une connaissance limitée de l’histoire et des dynamiques ethniques en Chine.

Ainsi, le discours occidental sur le Xinjiang met l’accent sur les violations des droits de l’homme, minimisant ou passant sous silence les attentats terroristes, ce qui conduit à une couverture médiatique unilatérale.

La diaspora ouïghoure, notamment aux États-Unis, a activement fait pression pour renforcer ce narratif, bénéficiant du soutien de certains médias. Par exemple, le New York Times a offert une tribune au Congrès mondial ouïghour (WUC), permettant à ses représentants d’exprimer leurs positions sans réel contre-discours.

La géopolitique joue aussi un rôle clé. Depuis 2016, les médias et gouvernements occidentaux ont tendance à mettre en avant la répression chinoise, ce qui s’inscrit dans une campagne plus large visant à contenir la montée en puissance de la Chine.

Les États-Unis espéraient initialement que l’intégration de la Chine dans l’économie mondiale mènerait à une libéralisation politique, comme ce fut le cas pour l’URSS. Lorsque cela ne s’est pas produit et que la Chine a continué à croître économiquement, la stratégie occidentale a évolué vers un affrontement plus direct.

Dans ce contexte, la vague terroriste en Chine n’a pas reçu l’attention qu’elle aurait méritée au vu de son ampleur.

La lutte contre le terrorisme en Chine

Comment la Chine a-t-elle réagi ?

Dès 1990, les autorités ont renforcé la sécurité et la présence paramilitaire dans la région. Après l’attentat de 2009, la répression s’est intensifiée avec des arrestations massives et parfois des exécutions de suspects.

Un vaste système de surveillance a été mis en place, incluant la reconnaissance faciale et des contrôles policiers fréquents. Les expressions culturelles et religieuses, comme le port de la barbe ou des vêtements traditionnels, ont été strictement encadrées ou interdites.

Parallèlement, la Chine a lancé des programmes de développement économique au Xinjiang, incluant la formation professionnelle des minorités ethniques pour améliorer leur accès à l’emploi et réduire les inégalités. Ce sont ces centres de formation qui ont été vivement critiqués en Occident.

Des initiatives ont également été mises en place pour favoriser l’intégration entre groupes ethniques. Par exemple, des fonctionnaires du Parti communiste ont été encouragés à tisser des liens avec des familles ouïghoures pour promouvoir l’unité nationale, bien que cela ait été perçu par certains comme une intrusion dans leur vie privée.

Enfin, la Chine a aussi collaboré avec des organisations internationales pour élaborer des programmes de déradicalisation.

L'approche chinoise du terrorisme est-elle différente de celle de l’Occident?

La stratégie chinoise diffère largement de la « guerre contre le terrorisme » menée par l’Occident. Contrairement aux interventions militaires en Afghanistan ou en Irak, qui ont causé des centaines de milliers de morts, la Chine s’est concentrée sur des mesures de sécurité internes, notamment au Xinjiang.

Un élément clé de l’approche chinoise est la primauté du collectivisme sur l’individualisme : le bien-être de la communauté passe avant les droits individuels.

Ce principe s’inscrit dans l’idée d’une « seule et même Chine », visant à développer les régions les plus pauvres et à offrir des opportunités à toutes les ethnies.

Le Xinjiang, avec ses vastes étendues désertiques et ses terres agricoles, était historiquement sous-développé. Cela a conduit le gouvernement à investir massivement dans l’infrastructure et l’emploi.

Cependant, une mise en œuvre trop rapide et rigide de ces politiques a pu générer des tensions. Par exemple, dans certaines localités, les autorités ont encouragé à plusieurs reprises les habitants à suivre des formations et à accepter des emplois.

Si ces initiatives visaient à réduire la pauvreté et à favoriser le développement, elles ont parfois été perçues comme intrusives, entraînant une certaine réticence au sein des communautés locales.

Génocide

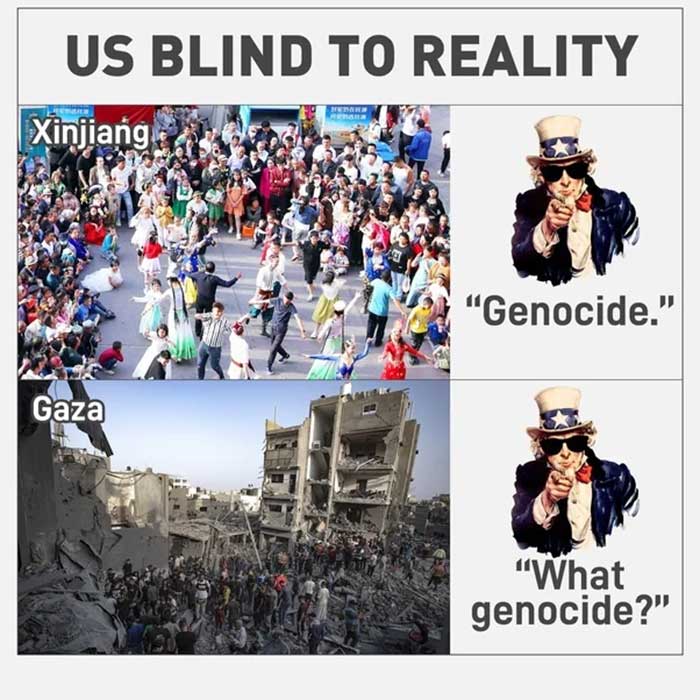

La politique antiterroriste de la Chine est particulièrement critiquée, surtout en Occident. À tel point que l’on n’hésite pas à utiliser le terme très chargé de « génocide ». Mais cette accusation est-elle fondée ?

Le mot « génocide » est en effet extrêmement fort, d'autant plus dans le contexte actuel avec le génocide à Gaza, que nous avons vu se dérouler sous nos yeux. Mais si l'on regarde le cas du Xinjiang, il manque des images ou des preuves pouvant appuyer l’existence d’un génocide. Il n’y en a tout simplement pas.

Si un génocide avait réellement lieu, on s'attendrait aussi à voir un afflux massif de réfugiés vers les pays voisins comme l’Afghanistan, l’Ouzbékistan ou le Pakistan. Or, ce n'est absolument pas le cas.

En Ouzbékistan, par exemple, on compte environ 270 000 Ouïghours, dont 200 000 y vivent depuis toujours et 70 000 sont arrivés récemment. Ce chiffre ne correspond pas à une vague migratoire anormale. En tout cas, il ne s'agit pas d'un exode massif qui indiquerait une crise de réfugiés, surtout en sachant qu’environ 11,5 millions de Ouïghours vivent au Xinjiang.

Existe-t-il d’autres sources qui confirment votre point de vue ?

Regardez, même The Economist, un hebdomadaire très prestigieux et qui n’est ni de gauche ni pro-chinois, a déclaré que le terme « génocide » était mal employé dans ce contexte. Ce journal parle bien de violations graves des droits de l’homme, mais juge que le mot « génocide » est inapproprié ici. Il est essentiel de ne pas utiliser ces termes à la légère.

Pensez-vous qu'il n'y a pas de guerre menée contre une population ?

Non. Ce que nous avons observé, ce sont des opérations antiterroristes et un renforcement des mesures de sécurité dans les zones urbaines, principalement entre 2015 et 2017. Un entrepreneur belge basé au Xinjiang, que j’ai longuement interviewé pour mon dossier China Vandaag, a confirmé qu’il n’y avait pas eu de situation de guerre.

Selon lui, durant la pandémie de COVID-19, des restrictions de déplacement très strictes ont été mises en place, mais c’était le cas partout dans le monde. Les mesures de sécurité accrues à cette période visaient à assurer la protection de l’ensemble des habitants et non à organiser un génocide contre une population spécifique.

Mensonges médiatiques

Vous qualifiez les accusations de génocide de « mensonge médiatique ». Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

L’accusation de génocide est, à mon avis, l’un des plus grands mensonges médiatiques que j’ai jamais vus. Ce n’est peut-être pas aussi flagrant que les mensonges ayant servi à justifier les guerres en Irak, comme l’histoire des bébés en couveuse au Koweït ou les armes de destruction massive de Saddam Hussein, mais la fabrication de cette accusation de génocide au Xinjiang est extrêmement grave.

Cette désinformation a entraîné une montée de la sinophobie sur les plans politique, culturel et économique. Beaucoup de nouvelles informations ont émergé depuis. Quand j’ai témoigné devant le Parlement fédéral en 2021, j’étais presque seul dans mes conclusions et on ne me prenait pas au sérieux. Mais aujourd’hui, il est devenu clair comment cette désinformation a été construite et fabriquée.

Pouvez-vous donner des exemples concrets ?

L’un des acteurs clés dans la fabrication de cette désinformation est Adrian Zenz, un chercheur allemand affilié à la Victims of Communism Memorial Foundation, un think tank anticommuniste basé à Washington.

Zenz est un chrétien évangélique fondamentaliste qui affirme avoir reçu une mission divine pour combattre le Parti communiste chinois. Pourtant, il n’a jamais mis les pieds au Xinjiang.

Y a-t-il des erreurs ou des inexactitudes spécifiques dans les travaux de Zenz ?

L’exemple le plus célèbre est son estimation selon laquelle entre un et deux millions de Ouïghours auraient été placés dans des « camps de détention ». Il a basé ces chiffres sur :

- Un rapport médiatique non fiable d’Istiqlal TV, un média ouïghour en exil basé en Turquie et lié au groupe terroriste ETIM/TIP.

- Des données issues d’un petit nombre de districts, qu’il a ensuite extrapolées à toute la région, ce qui est totalement non scientifique.

Fait intéressant, c’est BBC qui a soufflé à Zenz l’idée du chiffre de « 1 million ». En juillet 2019, il a tweeté :

"La BBC a commandé mon étude sur le chiffre de 1 million. Ils m'ont demandé si c'était possible. J'ai dit 'non', trop difficile, pas assez de preuves. Ils ont insisté. J'ai dit : 'laissez-moi voir ce que je peux trouver'. Eh bien, les conclusions font maintenant 17 000 mots et comptent 163 notes de bas de page."

Cela montre bien comment ces mensonges ont été montés de toutes pièces.

Les rapports de Zenz restent néanmoins la principale source de l’accusation que la Chine détiendrait des millions de musulmans ouïghours.

Oui, c’est paradoxal. Zenz ne fournit aucune preuve, et sa méthodologie est très contestable. Mais il bénéficie d’un réseau d’organisations qui amplifient ses rapports.

Ses conclusions sont reprises par les médias grand public, ce qui leur donne un vernis de crédibilité. Malheureusement, même Amnesty International a suivi cette ligne, ce qui est regrettable. AI a fait un travail remarquable sur Gaza, mais elle se trompe sur Xinjiang.

Et concernant l’Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ?

ASPI est une autre source souvent citée. Mais il faut savoir que cette organisation australienne entretient des liens étroits avec l’industrie militaire et l’OTAN.

En 2020, deux tiers de son financement provenaient du ministère australien de la Défense et d’autres agences fédérales. Le reste venait d’entités étrangères, dont les ambassades d’Israël et du Japon, le département d’État américain et le NATO Strategic Communications Centre.

Zenz collabore également avec ASPI. Ce qui est troublant, c’est que les médias grand public et certaines ONG reprennent leurs rapports sans aucun regard critique.

« Camps de rééducation »

L’accusation la plus fréquemment entendue concernant la question des Ouïghours porte sur les soi-disant « camps de rééducation ». On estime qu’entre 1 et même 3 millions de Ouïghours y seraient ou y auraient été enfermés. Quelle est votre réaction à ces informations ?

Il est important de bien comprendre de quoi nous parlons. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, entre 1990 et aujourd’hui, environ trente à trente-cinq mille personnes ont probablement été emprisonnées au Xinjiang. Il est incertain si toutes ont été condamnées à perpétuité ou à la peine de mort.

La Chine n’a pas toujours été très transparente sur ses chiffres. Je comprends que les pays ne divulguent pas toujours facilement ce type d’informations, mais une plus grande ouverture à ce sujet serait utile.

Ces chiffres concernent donc des détenus de droit commun ?

Effectivement, il s’agit de criminels et de terroristes placés en détention. Étant donné que des milliers d’activités ou incidents terroristes ont été recensés, ce chiffre ne semble pas déraisonnable.

Mais qu’en est-il alors des informations sur les camps de rééducation ?

Selon moi, le terme « camp de rééducation » est une invention. On parle de millions de personnes enfermées dans de tels camps, mais c’est tout simplement impossible. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour favoriser l’emploi, des centres de formation ont été ouverts au Xinjiang, mais ils ne pourraient évidemment jamais accueillir autant de personnes.

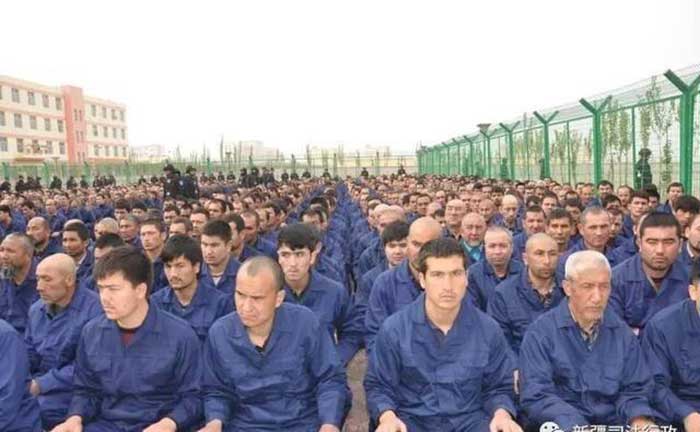

Pourtant, certaines photos circulent et sont présentées comme des preuves, comme celles d’hommes en combinaison bleue assis au sol.

Ces photos spécifiques proviennent en réalité d’un événement de déradicalisation. Des personnes précédemment incarcérées ont été amenées sur une place de village pour assister à des discours et témoignages, y compris par des Ouïghours eux-mêmes. Ce n’est pas une preuve de l’existence d’un camp de rééducation, mais malheureusement, ces images sont présentées comme telles dans les médias.

Donc, vous doutez de l’existence de ces camps de rééducation ?

Je ne nie pas qu’il puisse exister des programmes de rééducation au sein des prisons, par exemple pour promouvoir une interprétation correcte de l’islam. Mais l’image de camps massifs où des millions de personnes seraient détenues ne tient pas la route.

La confusion vient des « centres de formation » mis en place dans le cadre d’une stratégie visant à réduire la pauvreté par la formation et l’emploi. Ces centres étaient souvent situés en dehors des zones urbaines, obligeant les participants à y séjourner en semaine avant de rentrer chez eux le week-end.

En plus des formations, des emplois ont été créés autour de ces centres pour stimuler l’économie locale. Aux alentours de 2015-2016, la Banque mondiale a même contribué au financement de ces centres.

Par la suite, en Occident, on en a fait des « camps de détention » ou même des « camps de travail forcé ». Mais il n’existe aucune preuve de cela. Oui, il y a eu des témoignages de supposées victimes de ces centres, mais ces récits se sont révélés faux et peu fiables, étant souvent fabriqués de toutes pièces.

Travail forcé

Une critique fréquente est que les vêtements bon marché en provenance de Chine seraient le résultat du travail forcé, en particulier celui de la population ouïghoure.

Ces accusations proviennent principalement des rapports d’Adrian Zenz, dont nous avons déjà parlé. Ses recherches suggèrent qu’il pourrait y avoir du travail forcé dans certaines entreprises chinoises.

Cependant, il est important de noter que Zenz utilise souvent des termes comme « possible » dans ses rapports. À aucun moment, il ne fournit de preuves concluantes ou définitives pour étayer ces allégations. De plus, des experts juridiques ont examiné ses travaux et ont conclu qu’ils ne contiennent pas suffisamment de preuves pour confirmer l’existence du travail forcé.

Qu’en est-il des programmes de transfert de main-d’œuvre mis en place par le gouvernement chinois ? Sont-ils considérés comme une forme de travail forcé ?

Le gouvernement chinois a mis en place des programmes visant à déplacer des travailleurs, qu’ils soient Ouïghours, membres d’autres minorités ethniques ou Chinois Han, vers différentes régions du pays. En Chine, cela est appelé « migration interne ». Il s’agit d’une pratique très courante qui fait partie du marché du travail et de la culture chinoise depuis longtemps.

Actuellement, on estime qu’il y a près de 300 millions de migrants internes en Chine. Pour vous donner une idée, cela correspond à peu près à l’ensemble de la population active en Europe.

L’objectif de ces programmes est de lutter contre la pauvreté en permettant aux travailleurs de trouver des emplois dans des régions où les salaires sont plus élevés qu’au sein de leurs provinces d’origine, comme le Xinjiang. Cela leur permet d’accéder plus rapidement à un revenu stable et de progresser économiquement.

Il existe des témoignages de personnes ayant bénéficié de ces programmes et ayant réussi à créer de petites entreprises, comme des boutiques d’informatique, qui ont ensuite embauché plusieurs employés.

Que dit l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé au Xinjiang ?

L’OIT a récemment établi de nouveaux critères définissant ce qui constitue du travail forcé. Dans son dernier rapport sur le sujet, ni la Chine ni le Xinjiang ne sont mentionnés. En d’autres termes, les programmes de transfert de main-d’œuvre en Chine ne correspondent pas à la définition du travail forcé.

Le gouvernement chinois insiste sur le fait que ces programmes sont volontaires et visent à améliorer le niveau de vie ainsi qu’à lutter contre la pauvreté. Les participants reçoivent les mêmes salaires et conditions de travail que les employés locaux dans les régions où ils sont affectés.

Y a-t-il des indices que des entreprises occidentales sont impliquées dans le travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement en Chine ?

Des accusations sont régulièrement formulées selon lesquelles des entreprises occidentales opérant dans des secteurs comme le textile, l’automobile et l’agriculture pourraient bénéficier du travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement en Chine. Cependant, ces affirmations reposent sur des rapports qui, comme mentionné précédemment, ne sont pas prouvés.

De nombreuses entreprises ont mené leurs propres enquêtes internes et, à ce jour, aucune preuve concrète n’a été trouvée indiquant que leurs produits sont le fruit du travail forcé. Malgré ce manque de preuves, certains chercheurs et médias continuent de relayer ces accusations, entretenant ainsi des soupçons et insinuations persistantes.

L’émission ‘Envoyé Spécial’ de France 2 contrainte de retirer un reportage sur le travail forcé et le travail des enfants au Xinjiang

Diffusé fin février, le reportage montrait comment deux journalistes françaises, Justine Jankowski et Marine Zambrano, s’étaient infiltrées dans plusieurs usines chinoises avec des caméras cachées. Grâce à un montage manipulé et à des traductions délibérément erronées du mandarin, elles ont déformé la réalité des faits.

De plus, elles ont entraîné dans leur chute Adrian Zenz lui-même. En visionnant leur reportage, Zenz a validé avec enthousiasme à l’écran des traductions erronées et des conclusions manipulées, ce qui a mis en évidence une nouvelle fois les faiblesses méthodologiques de ses recherches et son manque de compréhension du chinois.

Le terme « nonZenz » semble ici particulièrement approprié.

https://youtu.be/ITbdRhbPUeY?t=6

Perspective occidentale

La question des Ouïghours est fortement polarisée, notamment en Occident, où elle est généralement présentée sous un jour négatif. Il est frappant de constater que les pays du Sud global, y compris des pays musulmans, adoptent une perspective différente. Comment expliquez-vous cette divergence de perception ?

Au cours des cinq à six dernières années, la Chine a activement invité des délégations à se rendre au Xinjiang afin d’évaluer la situation sur place. Plus d'un millier de délégations issues de divers secteurs ont participé à ces visites.

L'une des délégations les plus notables était celle de la Ligue islamique mondiale (MWL), qui a rapporté après son voyage que l'islam était traité de manière équitable au Xinjiang et qu'il n'y avait pas de répression. Cela contraste avec le récit occidental.

Lors de plusieurs sessions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU entre 2019 et 2021, la Chine a reçu un large soutien international pour sa politique au Xinjiang. Les résolutions condamnant la Chine ont été rejetées à plusieurs reprises, tandis qu’en 2021, plus de 80 à 90 pays ont exprimé leur soutien à la position chinoise.

Comment les organisations et structures politiques occidentales influencent-elles la couverture médiatique sur les Ouïghours ?

Aux États-Unis, des organisations comme la National Endowment for Democracy (NED), liée à la CIA, ainsi que des comités spéciaux du Congrès financent des projets ouïghours et soutiennent le récit anti-chinois.

Il existe également une coalition interparlementaire, l’Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), composée de parlementaires principalement issus de pays occidentaux, qui contribue activement à la diffusion de messages négatifs sur la Chine.

Ces efforts structurés participent à la polarisation de la perception en Occident.

Impressions de voyage

Quelles ont été vos principales impressions lors de votre récent voyage au Xinjiang ?

Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est le développement économique significatif de la région et son rôle clé dans l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI).

Des villes comme Ürümqi et Kashgar sont devenues des carrefours essentiels de cette nouvelle route de la soie. J’ai vu des projets impressionnants, notamment d’immenses parcs solaires alimentant des villes comme Shanghai, ainsi que la création de zones de libre-échange stimulant l’économie régionale.

Kashgar, par exemple, joue un rôle stratégique en tant que passage clé vers l’Eurasie et favorise le commerce avec les pays d’Asie centrale. Ces évolutions soulignent l’importance stratégique du Xinjiang pour la connectivité et la croissance économique de la Chine.

La région agit comme un pont entre la Chine et l’Asie centrale, et son développement futur pourrait renforcer les liens économiques et la stabilité régionale.

Comment la diversité culturelle contribue-t-elle à ce développement ?

Le gouvernement chinois a déployé des efforts considérables pour préserver et promouvoir la diversité culturelle au Xinjiang. Cela se reflète dans la vie quotidienne, avec des panneaux de signalisation et des noms de rues affichés en plusieurs langues, dont le mandarin et l’écriture ouïghoure.

J’ai également pu découvrir, au-delà du tourisme, la richesse culturelle des nombreuses minorités ethniques, y compris celle des Ouïghours.

Concernant la religion, sur les 39 000 mosquées en Chine, environ 25 000 se trouvent au Xinjiang. La Chine compte également d'autres populations musulmanes, soit un total de 25 millions de fidèles (2 % de la population chinoise), dont 11,5 millions vivent au Xinjiang. L’islam y est reconnu comme une religion parmi d’autres.

Ainsi, la Chine tente de construire une société inclusive et « harmonieuse ».

Que souhaitez-vous que les gens retiennent de vos expériences et observations au Xinjiang ?

J’espère apporter plus d’équilibre à notre perception de la Chine, car c’est toujours ma motivation en tant que journaliste. Il est difficile d’aborder ce sujet, car le récit dominant est profondément ancré.

Il est fort probable que cet entretien soit rejeté d’emblée, simplement parce qu’il va à l’encontre des idées reçues sur les Ouïghours. C’est comme parler à un mur lorsqu’on essaie de proposer une autre perspective sur cette question.

J’espère que les gens obtiendront une vision plus nuancée du Xinjiang, au-delà du prisme souvent unilatéral des médias. La région est dynamique et diversifiée, avec des communautés qui aspirent à la prospérité et à la paix. La voix de la majorité des Ouïghours, qui souhaitent simplement vivre en tranquillité et qui rejettent fermement le terrorisme, devrait être davantage entendue.

Merci beaucoup, Tjhoi.

Cet entretien fait partie d’un dossier sur le Xinjiang récemment publié dans China Vandaag. Le numéro coûte 6 € hors frais d’expédition. Vous pouvez le commander en envoyant un e-mail à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.