Une analyse critique du livre de Sabine Verhest - "TIBET Histoires du Toit du Monde" (éd. Nevicata, 2012)

par André Lacroix, le 25 octobre 2013 (revu le 11 octobre 2017)

PREMIÈRE IMPRESSION

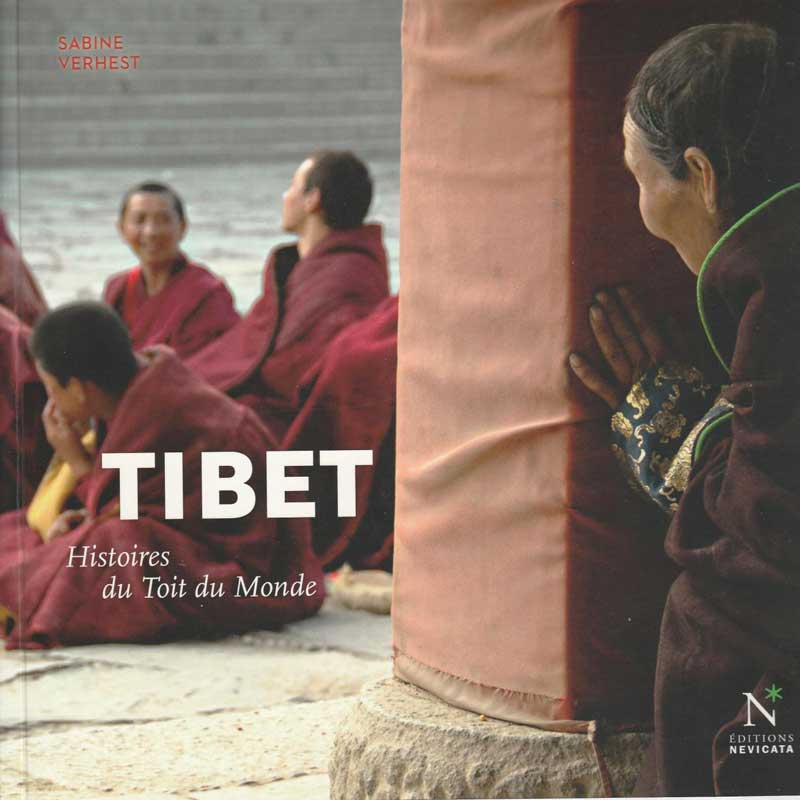

De très belles photos réalisées par l’auteure elle-même, photographe de formation ; un style très clair, comme il convient à une journaliste : Sabine Verhest travaille à La Libre Belgique depuis 1995 ; une mise en page aérée et un format carré très séduisant. Bref, un très beau livre. Pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds au Tibet, c’est une excellente invitation au voyage. Pour ceux qui, comme moi, ont eu le bonheur de s’y rendre à trois reprises, c’est l’occasion de raviver le souvenir de paysages grandioses à l’air raréfié, de monastères colorés étincelant sous le soleil, et surtout de gens accueillants et souriants malgré la rudesse du climat. Il est d’ailleurs impossible, quand on s’est rendu sur le Haut Plateau, de ne pas partager l’empathie avec le peuple tibétain, dont fait preuve Sabine Verhest.

TÉMOIGNAGE ET/OU MISE EN CONTEXTE

Dans son introduction, Sabine Verhest déclare : Le livre que vous tenez entre vos mains n’est pas un récit de voyage. Ni un essai historique ou ethnographique. Encore moins un traité de géopolitique ou d’économie. Mais un peu tout cela à la fois. Il s’agit d’une mosaïque personnelle où textes et photographies se mêlent. Autant de rencontres et d’observations faites au gré de voyages dans le monde tibétain, façonnées avec la volonté de les inscrire dans une démarche journalistique de témoignage et de mise en contexte (p. 7).

La volonté de porter témoignage est évidente chez Sabine Verhest, notamment à travers un des plus longs chapitres de l’ouvrage, qui raconte les tribulations des « quatorze nonnes chanteuses » emprisonnées et parfois torturées. Ce faisant, l’auteure remplit parfaitement un des devoirs de tout journaliste qui se respecte.

Ce qui, par contre, me laisse sur ma faim, c’est la mise en contexte qui me paraît insuffisante et qui dès lors ne permet pas au lecteur d’appréhender avec le recul critique nécessaire les enjeux de la problématique tibétaine.

Comme on va le voir dans les lignes qui suivent, plutôt que TIBET Histoires du Toit du Monde, l’ouvrage de Sabine Verhest devrait plutôt s’intituler : TIBET Allons donc : ce sont des histoires tout ça !

UNE CARTE TROMPEUSE

Ainsi, par exemple, sur la carte géographique (très claire) – publiée sur la 2e page pliante de couverture – dessinant le « Grand Tibet », j’aurais aimé que soit dessinée en pointillés la frontière, disputée entre l’Inde et la Chine, séparant l’Arunachal Pradesh et la RAT (Région autonome du Tibet) : c’eût été plus parlant et plus instructif que l’indication en tout petits caractères du statut contesté de cette frontière, frontière dont on nous dit qu’elle a été fixée dans le cadre de la Convention de Simla (p. 197). Drôle de convention, qu’une des parties à la cause, à savoir la Chine, n’a jamais reconnue, au contraire du « Tibet indépendant » et de la Grande-Bretagne, la puissance coloniale… Je me demande d’ailleurs si la mention Frontières du Tibet (dans l’acceptation [sic] des Tibétains) ne relève pas du lapsus freudien : en français, bien sûr, il aurait dû être question d’« acception », mais « acceptation » convient assez pour caractériser la satisfaction des exilés face à la perte par la Chine d’un territoire grand comme l’Autriche…, un territoire dans lequel, début novembre 2009, le 14e dalaï-lama s’est rendu après avoir affirmé à Tokyo qu’il soutenait le point de vue indien, sachant pertinemment qu’il allait ainsi jeter de l’huile sur le feu – heureusement sous contrôle – du différend sino-indien (AFP, 31/10/09).

Cette carte comporte une autre erreur, bien plus grave : elle englobe dans le soi-disant « Grand Tibet » les villes-préfectures de Haidong et de Xining (capitale du Qinghai), soit un territoire d’un peu plus de 20.000 km² (comme, par ex., la Slovénie ou le Pays de Galles), un territoire dans lequel les Tibétains n’ont jamais été que nettement minoritaires (Xining : 5,2% ; Haidong : 9,2%). En incorporant ainsi au « Grand Tibet » – de manière totalement injustifiée et injustifiable − un territoire où les Han et d’autres ethnies que les Tibétains constituent 93% de la population, on en arrive à accréditer la thèse du « génocide démographique » chère à Dharamsala, en faisant croire que les Tibétains sont submergés par une présence massive de Han.

La carte présentant le « Grand Tibet » délimité par un épais tracé orangé donne aussi à penser au lecteur peu informé que nous sommes en présence d’un continuum ethniquement pur ; or, dans toute la frange hors RAT faisant partie du « Grand Tibet » (Qinghai plus une partie du Gansu, du Sichuan et du Yunnan), les Tibétains, s’ils constituent la minorité la plus importante, n’en sont pas moins minoritaires face à l’ensemble de tous les autres groupes (Han, Hui, Yi, Mongols, Lisu, Naxi, Nu, etc.) : j’aurais aimé que Sabine Verhest ouvre les yeux de ses lecteurs sur l’incroyable diversité ethnique du Haut Plateau et qu’elle condamne le discours « ethniciste », pour ne pas dire raciste, de Samdhong Rinpoché, l’ancien « premier ministre » du « gouvernement tibétain en exil » qui, s’insurgeant contre les mariages mixtes entre Tibétains et non-Tibétains, n’a pas hésité à déclarer : « un des défis pour notre nation est de garder pure la race tibétaine » (interview au South China Morning Post, le 30 août 2003)… J’aurais aimé que Sabine Verhest fasse un sort à la revendication de Dharamsala de créer un « Grand Tibet démocratique », privant ainsi la Chine d’un quart de son territoire.

LHASSA DÉFIGURÉE ?

Mais commençons par le commencement : le Tibet proprement dit et sa capitale Lhassa. Sabine Verhest nous gratifie de splendides photos du Potala, du Jokhang, de la foule des pèlerins et de l’animation des grandes artères. Son commentaire est le suivant : la ville est en pleine mutation. Elle n’a plus rien, ou si peu, de la bourgade toute tibétaine aux ruelles tortueuses, mais les atours d’une ville chinoise désespérément rectiligne (…) (p. 10). Bien sûr, le remodelage de Lhassa ne s’est pas effectué selon des normes urbanistiques idéales et des quartiers qui auraient pu idéalement être rénovés ont été détruits. Mais est-ce une raison pour regretter la disparition de ruelles non seulement tortueuses, mais aussi insalubres ? Parmi les Occidentaux prompts à crier au loup, combien auraient supporté de vivre ne fût-ce que vingt-quatre heures dans des taudis, pittoresques certes, mais sans aucune commodité ni hygiène ? Il faut aussi faire remarquer que Lhassa a dû faire face, comme des centaines et des centaines de villes dans le monde, à la double pression de l’accroissement démographique et de la concentration urbaine : ce qui explique le percement de grandes artères rectilignes bordées d’immeubles d’habitation. Bref, un développement qui n’est ni pire ni meilleur qu’ailleurs.

Il faut ajouter qu’au-delà du Barkhor délimitant un premier cercle autour du Jokhang, il existe un second cercle bien plus vaste à l’intérieur duquel les ruelles traditionnelles ont été conservées et les maisons restaurées dans le respect de l’architecture traditionnelle ; je me souviens notamment d’y avoir rencontré, au hasard de mes promenades, en décembre 2012, une vaste demeure avec une cour intérieure, qui était habitée sous l’Ancien Régime par une famille noble et qui a été reconvertie en îlot résidentiel pour vingt-sept familles. Ouverts également au public : les jardins du Norbulinka où se tiennent d’immenses fêtes populaires, ainsi que le magnifique parc jouxtant la façade nord du Potala, lieu de promenade idéal pour les habitants et les touristes.

Ajoutons enfin que les nouvelles constructions ne méritent pas toutes d’être réduites à un océan de façades de céramiques et de plexiglas (p. 10) : la nouvelle gare monumentale de Lhassa, par exemple, qui accueille le train venant de Pékin, constitue une remarquable réussite architecturale, combinant modernité et style traditionnel. Bien sûr, Lhassa n’est plus la bourgade qu’a connue Alexandra David-Néel ; capitale régionale, elle a grandi vite, trop vite peut-être, mais c’est sans doute son ouverture à la modernité qui lui confère son charme particulier de ville à la fois historique et animée.

UNE RÉGION PRIVÉE D’AUTONOMIE ?

Pourquoi, en cette même page 10, Sabine Verhest parle-t-elle de « Région autonome » qui n’en porte que le nom ? Pourquoi ces guillemets et pourquoi ce jugement ? Le Tibet, érigé en région autonome en 1965, ne jouirait-il pas d’une réelle autonomie ? Qui aurait l’idée de mettre des guillemets en parlant, par exemple, de la Communauté autonome d’Andalousie ou de la Région autonome de Sardaigne ? Si l’on excepte, bien entendu, la politique étrangère et la sécurité, la RAT jouit d’une réelle autonomie, en vertu de laquelle la législation nationale peut être adaptée par le gouvernement régional, en accord avec le gouvernement central. Cette autonomie a trait aux affaires économiques, sociales, culturelles, environnementales. Pour éclairer ce propos, je me contenterai de citer ici quelques exemples fournis par Jean-Paul Desimpelaere, ce grand connaisseur belge du Tibet – décédé, hélas, en avril 2013 – dans le livre qu’il a coécrit avec sa femme Élisabeth Martens, sous le titre Tibet : au-delà de l’illusion (Aden, 2009) :

« La semaine est de 35 heures au Tibet, alors qu’elle est de 40 heures dans le reste de la Chine (…) Les taux d’emprunt pour démarrer une nouvelle entreprise sont plus bas au Tibet qu’ailleurs en Chine, ceci afin de stimuler les Tibétains à démarrer leurs propres entreprises. La coupe du bois est strictement réglementée et son exportation est sévèrement contrôlée sur toute la RAT. Une loi tibétaine (très récente) interdit de construire de nouveaux bâtiments (logements, écoles, magasins, édifices publics, etc.) qui ne présentent pas le style tibétain. La politique de natalité ne doit pas répondre à l’exigence de l’enfant unique au Tibet (ni pour les autres minorités ethniques d’ailleurs) ; les familles tibétaines comptent en moyenne quatre enfants. L’âge minimum légal du mariage au Tibet est de deux ans inférieur qu’ailleurs en Chine. La polyandrie, traditionnelle au Tibet, et la polygamie sont autorisées, alors que ce n’est pas le cas ailleurs en Chine (exception faite pour certaines [ethnies] dont c’est la coutume). En fait, les exemples d’adaptation de la législation chinoise aux réalités tibétaines sont très nombreux. Ils touchent au quotidien des Tibétains (…) » (p. 137).

N’oublions pas non plus l’autonomie culturelle dont jouit la RAT : en vertu du caractère officiel de la langue tibétaine, un maire de la RAT marie ses concitoyens en tibétain, alors qu’un maire sarde ne peut le faire qu’en italien et qu’un maire corse ne peut le faire qu’en français…

UNE SÉDENTARISATION FORCÉE ?

Le chapitre intitulé : Le nomadisme : péril en la demeure mériterait aussi d’être à tout le moins nuancé. Page 68, Sabine Verhest cite un rapport de l’ONU selon lequel « (…) en 2010, entre 50 et 80% des 2,25 millions de nomades du plateau tibétain avaient été progressivement réinstallés. » Affirmation pour le moins curieuse, quand on sait que le nomadisme proprement dit ne concerne que quelque 40 000 Tibétains (voir Tibet : au-delà de l’illusion, p. 25 et ss.). En réalité, la plupart des éleveurs tibétains pratiquent la transhumance (comme le précise du reste la légende de la photo de la p. 72) : ce n’est pas exactement du nomadisme. À la belle saison, ils partent en groupes de familles entières et vivent sous tente à des altitudes très élevées, en n’oubliant pas d’emporter leurs … téléphones portables alimentés par de petits panneaux photovoltaïques (j’en ai vu)… À la fin de l’été, ils regagnent leur village.

Et dans leur village et aux alentours, la situation est loin d’être facile. Pourquoi ? Parce que la population a triplé depuis 1940 et que, dans le même temps, le nombre de yaks et de moutons a aussi triplé. Au « bon vieux temps » de l’Ancien Régime, la mortalité infantile était tellement élevée que les pâturages suffisaient à nourrir les survivants. « C’est l’aspect principal du problème de délocalisation des éleveurs tibétains : trop de gens, donc trop de bétail, donc plus assez d’herbe. Un moyen de freiner cette escalade est la sédentarisation d’une majorité de la population, le passage vers une agriculture diversifiée avec une réduction du cheptel » (Tibet : au-delà de l’illusion, p. 28).

Une politique rendue plus nécessaire encore du fait du dérèglement climatique qui affecte directement le Tibet : on y a déjà constaté une augmentation de 1° C et on prévoit un degré supplémentaire à l’horizon 2020. « Ce qui signifie que le Haut Plateau est en train de se dessécher : une baisse continue des précipitations accompagnée d’une hausse de la température » (id., p. 28). Face à cette situation préoccupante, les responsables ne pouvaient pas rester les bras croisés.

Les défenseurs des droits de l’homme, écrit Sabine Verhest, pensent qu’il s’agit surtout, pour les autorités communistes chinoises, de détruire la culture pastorale des nomades (…), de mieux contrôler les populations et de présenter un pays moderne aux étrangers » (p. 71). Ne s’agirait-il pas plutôt, dans le chef des autorités, de répondre à un défi économique, en impulsant tout un train de mesures destinées à favoriser la reconversion des éleveurs : diversification de l’activité, développement, en plus du tourisme, d’une industrie légère, commercialisation des produits artisanaux, création d’écoles techniques, construction de serres, très rentables étant donné l’ensoleillement, etc., etc. ? Et pour les Tibétains qui continueront à s’adonner à l’élevage, les autorités ont mis sur pied un projet de replantation de graminées sur une superficie plus vaste que celle de la France : à bord du nouveau train Xining-Lhassa, j’ai pu voir quelques-uns de ces immenses carrés où, malgré les conditions extrêmes, on réussit à faire pousser de l’herbe.

À propos des habitants ruraux réinstallés, Sabine Verhest pose la question : Connaîtront-ils le même sort que les Indiens d’Amérique et les Aborigènes d’Australie avant eux ? (p. 72). Cette question me paraît tout à fait déplacée : contrairement aux Tibétains, les Amérindiens et les Aborigènes ont été en grand nombre chassés de leurs terres, déculturés, soumis à l’alcool et aux drogues, ou même exterminés. Comme le dit Robert Barnett, il faut en finir avec l'idée que les Chinois sont mal intentionnés (Seven Questions: What Tibetans Want, site Foreign Policy, mars 2008). Au lieu de jouer les donneurs de leçons, l’Occident ferait mieux de se rappeler que c’est lui qui a perpétré en Amérique, de l’Alaska à la Terre de Feu, le plus grand génocide physique et culturel de tous le temps et que l’Afrique subit toujours dans sa chair les conséquences de la politique coloniale et néocoloniale, sans oublier l’Asie et le Pacifique qui ont, eux aussi, quelques raisons de ne pas porter l’homme blanc dans leur cœur (ni les Japonais d’ailleurs).

AUTRES GRIEFS

Reste, nous dit Sabine Verhest, que des Tibétains du Tibet, menacés dans leur dimension religieuse, linguistique et culturelle par les politiques chinoises, ne peuvent s’empêcher de réagir, engendrant une répression accrue de Pékin, qui entraîne à son tour des actes de résistance tels que les immolations. Un cercle vicieux que seule la liberté pourra réellement casser » (p. 29).

Les immolations ? J’en traite longuement dans un autre article (→ Politique → Conflits). Je note simplement ici que Sabine Verhest omet de signaler que les seules immolations qui ont eu lieu à Lhassa le 27 mai 2012 étaient l’œuvre de moines venus de l’extérieur de la RAT…

MENACE LINGUISTIQUE ?

S’il est vrai, comme le note Sabine Verhest à la p. 153 que le taux d’analphabétisme reste dramatiquement élevé, il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Sous l’Ancien Régime, l’analphabétisme était de 90%. Il doit aujourd’hui avoisiner les 40%. C’est encore trop, bien sûr, et l’on peut regretter cette situation, mais il ne suffit pas, quand on est journaliste, d’aligner des faits ; il faut aussi les mettre en perspective. Pour expliquer le différentiel, en matière d’éducation, entre le Tibet et le reste de la Chine, il faut tenir compte d’abord de l’obstacle majeur que constitue l’isolement de nombreuses bourgades situées à très haute altitude. Il y a ensuite, conjuguées avec les difficultés géographiques, les lenteurs dans l’application sur le terrain de décisions prises en haut lieu, ce que le Tibétain Tashi Tsering (ardent défenseur de la langue tibétaine) appelle la réalisation bancale d’une politique fondamentalement bonne (in Mon combat pour un Tibet moderne. Récit de vie de Tashi Tsering, Golias, 2010, p. 218). Il y a enfin et surtout le poids de l’histoire : Les forces puissantes du conservatisme dans la société tibétaine, spécialement l’establishment religieux, considéraient clairement l’éducation moderne comme quelque chose qui menaçait directement la domination du bouddhisme et les structures de pouvoir de l’ancienne théocratie (idem, p. 219) ; on n’efface pas en soixante ans un millénaire d’obscurantisme : c’est triste à dire, beaucoup de parents tibétains, paysans et ouvriers, ne voient pas dans une bonne éducation quelque chose de spécialement important (idem, p. 220). La langue tibétaine est aussi victime d’un autre handicap de fait, partagé par de nombreuses langues de par le monde : le fait d’être minoritaire. On peut même dire que le tibétain est hyper-minoritaire : les locuteurs tibétains ne sont que 0,4% de la population totale de la Chine.

La langue tibétaine est-elle pour autant menacée ? Pour Barry Sautman de l’Université des Sciences et Techniques de Hong Kong, la réponse est non : le maintien de la langue chez les Tibétains tranche même avec l’érosion des langues dans les régions marginales des États occidentaux réputés pour leur politique tolérante. En rendant obligatoire l’enseignement du tibétain dans toutes les écoles primaires et dans certaines écoles secondaires, les autorités contribuent largement à son maintien. L’école de Dawu (dans le Sichuan), qu’a visitée Sabine Verhest, constitue un bel exemple de cette évolution : si dans l’ancien Tibet, l’école était réservée à une minorité d’enfants ‒ de sexe masculin ‒ et se limitait à l’étude des mantras, il est réconfortant de voir qu’aujourd’hui enfants et adolescents apprennent les mathématiques et le dessin, le chinois et le tibétain (p. 150) et que cet enseignement s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons : la magnifique photo de la page 151 est là pour le montrer. Sabine Verhest aurait pu étoffer son reportage en se rendant dans une école de la RAT ; elle a préféré consacrer huit pages de son livre (p. 162-169) à une école tibétaine établie en Inde : c’est un peu comme si un Asiatique venait faire un reportage sur l’éducation nationale en France en accordant une place de choix à un Lycée français établi à l’étranger… L’éducation est pourtant une priorité des autorités de la RAT ; j’ai pu, quant à moi, visiter tout à loisir une école professionnelle établie non loin de Shigatze (la deuxième ville après Lhassa), témoignant de la vitalité de ce secteur, capital pour le développement et la modernisation du pays (voir Tibet : l’école professionnelle d’Emagang → Société → Enseignement).

Une modernisation qui, à son tour, facilite l’usage du tibétain en généralisant l’usage du « tibétain de Lhassa », qui ‒ un peu comme l’Algemeen Beschaafd Nederlands pour les Flamands ‒ permet aujourd’hui à la majorité des Tibétains de se comprendre, alors que, dans un passé pas si lointain, ce n’était pas le cas, par exemple, entre un habitant du Kham et un habitant de l’Amdo ‒ comme ce n’était pas le cas entre un habitant du Limbourg et un habitant de Flandre occidentale.

Par rapport aux 81 langues minoritaires recensées en Chine, le tibétain a aussi l’immense avantage, comme un tiers d’entre elles, d’être une langue écrite, ce qui augmente considérablement ses chances de survie (et de développement). Alors que, d’après l’UNESCO, une langue dans le monde disparaît en moyenne toutes les deux semaines, les défenseurs de la langue tibétaine ont de bonnes raisons d’être optimistes, ce qui ne les dispense pas de rester vigilants, à l’instar de Tashi Tsering qui, en janvier 2007, a protesté vigoureusement auprès des députés de la RAT contre la trop faible place accordée à la langue tibétaine dans l’enseignement supérieur et dans l’administration.

MENACE RELIGIEUSE ?

Sur les quelque cent cinquante photos prises par Sabine Verhest, toutes plus belles les unes que les autres, il y en a au moins trente qui ont spécifiquement trait à la vie religieuse (moines, pèlerins, temples, célébrations), ce qui ne témoigne pas spécialement d’une quelconque menace sur la liberté du culte. Beaucoup d’eau, en effet, a passé sous les ponts depuis que les Chinois ont essayé en vain d’éradiquer le bouddhisme tibétain ; ils ont reconnu leurs erreurs : c’est désormais, non plus la religion, mais l’instrumentalisation de la religion à des fins séparatistes qui est aujourd’hui combattue. S’il est vrai que le nombre de moines en RAT a diminué considérablement depuis 1950, s’il est vraisemblable qu’ils ne seraient plus que 2% en Région autonome du Tibet (p. 25), cela fait quand même 4% de la population mâle, soit entre 50 000 et 60 000 moines rien qu’en RAT, où les autorités ont pourtant imposé un numerus clausus. Si un tel ratio était d’actualité en Belgique ‒ qui jouit d’une totale liberté religieuse ‒, ça donnerait plus de 200 000 clercs ou religieux… On est très loin du compte ! Et dans les régions limitrophes de la RAT, où la tutelle a été pratiquement inexistante après l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, la proportion entre moines et laïcs est probablement plus élevée encore, car les monastères y ont connu une forte expansion et les moines y ont proliféré au point d’inquiéter les autorités politiques.

La notion de « menace religieuse » peut d’ailleurs s’entendre de deux manières : soit une menace exercée par l’État sur la religion, soit une menace exercée par le pouvoir religieux sur le pouvoir politique. La résurgence, partout dans le monde, de communautarismes basés sur la religion devrait nous inciter à privilégier la seconde acception du concept de « menace religieuse » et à remettre à l’honneur la laïcité des États, seule capable d’assurer la liberté des cultes, même ceux qui ne sont pas dominants. C’est parce que la Chine est une république laïque que les quelque vingt millions de musulmans ‒ dont deux millions de Hui dans le « Grand Tibet » ‒ peuvent pratiquer librement leur culte : serait-ce encore le cas si cet immense territoire devenait un État bouddhiste soumis au dharma ?

MENACE CULTURELLE ?

Un grand nombre de photos prises par Sabine Verhest (monuments très richement décorés, fêtes religieuses et profanes, festivals populaires, trompes et cymbales, masques, khatas blanches, drapeaux multicolores, imprimerie de textes sacrés, peinture de thangkas, amoncellements de pierres, costumes et bijoux d’une grande beauté, etc.) sont autant de témoignages de la permanence de la culture tibétaine. Si la menace a été réelle pendant la Révolution culturelle, elle n’existe plus aujourd’hui. Le dalaï-lama a beau répéter au 21e siècle son accusation de « génocide culturel », l’opinion occidentale finira bien un jour par se lasser de ce discours en boucle et comprendra enfin que la réalité est bien différente : la culture tibétaine est bien vivante au Tibet. C’est ce que tout observateur peut constater sur place. C’est ce qu’un nombre croissant de chercheurs mettent aujourd’hui en lumière, comme, par exemple, le tibétologue britannique Robert Barnett qui fait cette remarque de bon sens :

« Si la culture tibétaine à l'intérieur du Tibet était en train d'être prestement annihilée, comment se fait-il que tant de Tibétains de l'intérieur paraissent malgré tout avoir une vie culturelle plus dynamique – à preuve la centaine de revues littéraires en tibétain – que celle de leurs homologues exilés? » (Thunder for Tibet, compte rendu du livre de Pico Iyer, The Open Road: The Global Journey of the Fourteenth Dalai Lama, Knopf, in The New York Review of Books, vol. 55, number 9, May 29, 2008).

Pourquoi Sabine Verhest se croit-elle obligée de reprendre à son compte l’accusation, maintes fois ressassée, de « folklorisation » de la région et de sa culture (p. 88) ? Lors d’un voyage effectué en août 2009, mes compagnons de voyage et moi-même avons pu assister à des fêtes populaires religieuses ou profanes témoignant de l’extraordinaire vigueur de la culture tibétaine, que ce soit à Tongren (dans le Qinghai) lors d’un festival local, ou, au monastère de Drepung (près de Lhassa), lors du déploiement d’un gigantesque thangka, ou encore au Norbulinka (à Lhassa), théâtre d’une kermesse populaire très animée. Pour ces manifestations réunissant des milliers de personnes, les touristes ne devaient pas dépasser une dizaine et, pour tout service d’ordre, il n’y avait que quelques policiers, soit infiniment moins que pour un match de football chez nous. Selon le tibétologue américain Eliott Sperling, le reproche de « folklorisation » ne tient pas la route :

« Bien trop souvent, les gens en dehors du Tibet assimilent la culture tibétaine en gros à la vie ecclésiastique et monastique ou à ce qu'on pourrait appeler la culture traditionnelle. Au Tibet aujourd'hui, cela n'est plus défendable. C'est pourtant cette position pétrifiée qui semble se cacher derrière nombre d'appels à la préservation de la culture tibétaine comme objectif à la fois du gouvernement du dalaï-lama et d'initiatives diplomatiques étrangères. La culture tibétaine, comme n'importe quelle autre, est dynamique. Appeler à la préserver évoque automatiquement la nécessité de la définir, ce qui à son tour fait penser à une pièce montée et empaillée bonne pour le musée. La culture tibétaine n'a pas besoin d'être figée dans le temps, mais la vie culturelle tibétaine a besoin d'être protégée de mesures qui brident l'expression littéraire et artistique. Au Tibet aujourd'hui, écrivains et artistes dans le siècle, exploitant les formes modernes d'expression, font partie intégrante du paysage culturel tibétain[] » (Exile and Dissent: The Historical and Cultural Context", in Tibet Since 1950, New York, 2000).

Il est amusant de constater que sur la photo de la p. 14, on voit une jeune Tibétaine en train de se prosterner devant le Jokhang tout en consultant son téléphone portable, et aussi, p. 80, des femmes de l’Amdo venues assister aux festivités de Chabcha avec à la main un parapluie orné du logo des Jeux olympiques de Pékin. S’étonnant du nombre de billards sur le Haut Plateau, Sabine Verhest s’interroge : Mais qui a bien pu avoir l’idée de les acheminer sur le Toit du Monde (p. 85) ? Cette question renvoie à une passé lointain ; au milieu du 19e siècle, le Père Évariste Huc notait déjà : « Tous les objets qui viennent de Péking sont très-estimés par les Thibétains, et surtout par ceux qui en sont encore à la vie pastorale et nomade » (Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, éd. originale, Tournai, 1850, p 292 ; p.413 dans l’édition modernisée, Omnibus, 2001). On voit que l’attrait des Tibétains pour les articles « made in China » ne date pas d’hier et qu’ils ne dédaignent pas, à l’occasion, de s’ouvrir à la modernité.

Toute culture a besoin, pour ne pas se scléroser, de s’ouvrir à d’autres cultures. C’était vrai dans le passé ; ce l’est encore plus aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation. La culture tibétaine ne fait pas exception. Ceux qui dans nos pays défendent à juste titre les mérites du dialogue interculturel devraient comprendre que cela vaut aussi pour les relations culturelles entre Han, Tibétains, Hui, Yi, Mongols, Lisu, Naxi, Nu, etc.

APPROXIMATIONS HISTORIQUES

Mais revenons à la dimension historique de la « question tibétaine » depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours.

Lorsque les troupes chinoises pénétrèrent au Tibet central, écrit Sabine Verhest (p. 156), les terres étaient exploitées par des paysans qui en avaient un droit d’usage héréditaire en échange d’impôts à verser à leur seigneur, qu’il s’agisse de l’État, d’un monastère ou d’un aristocrate. Tout cela est exact, mais pourquoi omet-elle de signaler que les paysans étaient aussi astreints à des corvées ? Pourquoi omet-elle de signaler que ceux qui tentaient de se dérober à leurs obligations vis-à-vis d’un seigneur ou d’un monastère pouvaient subir les pires châtiments, comme les énucléations et les amputations ? Pourquoi surtout se croit-elle obligée d’ajouter en note : Les communistes chinois ont assimilé cette situation à du « servage » et à du « féodalisme », justifiant leur « libération » du Tibet ? La réalité du servage dans l’ancien Tibet n’aurait-elle pas été établie par de nombreux historiens occidentaux ?

Le témoignage de Tashi Tsering est à ce titre très éclairant. Avec sobriété, il évoque les corvées auxquelles les villageois étaient astreints : « nos activités habituelles comportaient souvent la nécessité de mettre des gens à disposition pour des corvées gratuites » (Mon combat pour un Tibet moderne, p. 16-17). Même si Tashi Tsering voit dans ces corvées un aspect positif, dans la mesure où cela « renforçait l’unité de toute la famille » (Idem, p. 17), il est difficile d’y voir une caractéristique du « pays le plus heureux qui soit » pour reprendre les termes du dalaï-lama. Même si son enrôlement dans la troupe de danse du dalaï-lama a été pour Tashi Tsering une chance inespérée de sortir de son analphabétisme, il n’en reste pas moins que ce statut faisait de lui un impôt humain, ce qui, en droit, représente sans doute la forme la moins acceptable de la fiscalité : « dans notre village, chacun détestait cette taxe, car cela représentait littéralement la perte d’un fils, peut-être pour toujours » (idem, p. 21). De plus, pendant toute son adolescence, Tashi Tsering a été soumis à un double esclavage, premièrement, de la part de sa « famille d’accueil » qui lui infligeait un traitement de « vulgaire domestique » tellement éprouvant qu’il a voulu s’en affranchir par trois tentatives de fugue (idem, p. 28-34) et, deuxièmement, de la part d’un « moine protecteur » à qui il a dû servir de partenaire sexuel alors qu’il n’avait « aucune attirance pour lui, ni pour les hommes en général » (idem, p. 37).

Le témoignage de Tashi Tsering est encore intéressant pour les historiens dans la mesure où il montre que le servage dans l’ancien Tibet n’était pas nécessairement synonyme de misère, la famille de Tashi Tsering étant, selon ses dires, « relativement à l’aise selon les standards locaux » (idem, p. 17). Il n’empêche que le servage existait bel et bien dans l’ancien Tibet, que ce n’est pas une invention des Chinois.

À la page p. 97, nous apprenons que le dalaï-lama, avant sa fuite en 1959, avait (comme son prédécesseur) manifesté des velléités de modernisation du Tibet. Sabine Verhest ne croit pas si bien dire, car « velléité » signifie « volonté faible, hésitante et inefficace ; intention fugitive non suivie d’acte ». Je ne résiste pas au plaisir de citer ici la remarque ironique de Maxime Vivas : « Dans ses Mémoires, il [le dalaï-lama] explique qu’il s’apprêtait à procéder à des réformes, juste au moment où l’armée chinoise entra au Tibet. Sa coupable lenteur a laissé le soin au gouvernement central de Pékin d’abolir l’esclavage et le servage, de supprimer les corvées et la justice religieuse privée, de créer des écoles, d’alphabétiser le peuple, de relancer une démographie stagnante depuis deux siècles et de presque doubler l’espérance de vie des citoyens (…) Le quatorzième dalaï-lama, dernier d’une longue lignée au pouvoir, prend la fuite en Inde le 17 mars 1959. Le 28 mars, onze jours plus tard, le servage et l’esclavage sont abolis au Tibet (…)» (Pas si zen. La face cachée du dalaï-lama, Max Milo, 2011, p. 32).

Pourquoi Heinrich Harrer, le précepteur du dalaï-lama auquel ce dernier est resté lié jusqu’à sa mort en 2006, est-il présenté par Sabine Verhest comme alpiniste autrichien (p. 51) ? N’aurait-elle pas pu, ou pas dû, signaler, ne fût-ce qu’en note, que c’était un nazi, membre de la SS ?

Quant à la fuite du dalaï-lama en 1959, Sabine Verhest a le bon ton de ne pas faire une confiance aveugle au témoignage de l’oracle Lobsang Jigmé qui a ‘probablement’ sauvé la vie du Dalaï-Lama (p. 180) et surtout de se démarquer par rapport au récit délirant que Paris Match a fait de cet événement sous la plume d’un certain Georges Reyer : L’envoyé spécial raconte ‒ « légende, bien sûr » ‒ que le Dalaï-Lama, à force de méditation et de prières, avait réussi à faire fondre un épais brouillard sur l’Himalaya afin de préserver l’équipée des patrouille aériennes chinoises (p. 195). Il n’empêche que la présentation que notre auteure fait elle-même de la fuite du dalaï-lama est un peu courte, voire aseptisée : l’Armée populaire de libération prit possession du Toit du Monde en 1950, le peuple se souleva le 10 mars 1959 et le Dalaï-Lama, espérant éviter un massacre (qui eut néanmoins lieu), prit la route de l’exil pour trouver refuge en Inde, sur les hauteurs de Dharamsala (p. 53). Alors que les archives anglaises et américaines sont aujourd’hui largement disponibles, Sabine Verhest ne mentionne nullement le rôle qu’ont joué les États-Unis dans la fuite du dalaï-lama et sa préparation. Pourquoi ? Les faits sont pourtant avérés. Le 17 mars 1959, le dalaï-lama a pris la fuite sous la protection de la CIA qui lui a parachuté provisions et argent tout en mitraillant les positions chinoises (voir, notamment, T. D. Allman, A Myth foisted on the western world in Nation Review, January 1974). Cette fuite avait été soigneusement programmée : dès 1950, les dignitaires tibétains avaient eu soin de planquer l’immense trésor du Potala dans les caves du maharadja du Sikkim (voir Mon combat pour un Tibet moderne. Récit de vie de Tashi Tsering, p. 72-73) ; en 1951, l’ambassadeur des États-Unis à Delhi avait écrit au jeune dalaï-lama : « partez du Tibet, nous vous donnerons de l’argent pour vous et 100 personnes de votre suite et nous soutiendrons une résistance armée » (Melvyn Goldstein, A History of Medern Tibet, Volume II, 1951-1956, pages 231-232).

P. 137, Sabine Verhest parle des ravages des combats et de la Révolution culturelle qui détruisirent près de six mille lieux de culte. Bien sûr, la Révolution culturelle a provoqué au Tibet des dégâts considérables : personne ne peut nier ce fait regrettable. Mais il faut remarquer d’abord que beaucoup de monastères censés avoir été détruits par la Révolution culturelle étaient déjà en ruine. Par exemple, la démolition du monastère de Gyantse date de 1904 : elle a été l’œuvre du Colonel Yonghusband. Autre exemple : le monastère de Tengyeling a été complètement rasé en 1914 par le 13e dalaï-lama parce qu’il jugeait ce monastère trop prochinois… Selon des tibétologues crédibles, comme Melvyn Goldstein ou Tom Grunfeld, le nombre total d’édifices religieux distribués sur le « Grand Tibet » n’aurait jamais excédé 3 500. Le chiffre de 6 000 monastères détruits a beau être répété à l’envi par l’ICT (International Campaign for Tibet) et recopié par d’innombrables sites « Free Tibet », cela ne prouve pas son authenticité, d’autant plus qu’il n’est apparu que dans les années 90, soit vingt ans après la fin de la Révolution culturelle (voir à ce sujet, Jean-Paul Desimpelaere, Les monastères détruits, → Histoire → 20e siècle).

Deuxième remarque : malgré son caractère indéfendable, la Révolution culturelle n’était nullement dirigée contre le peuple tibétain : c’était une campagne d’anéantissement des élites intellectuelles et artistiques qui a submergé la Chine entière, et à laquelle ont d’ailleurs participé activement un certain nombre de Tibétains, tout heureux de se venger d’un millénaire d’humiliation en incendiant des monastères, comme l’avaient fait dans nos régions les paysans lors de la Révolution française. Rappel utile pour une mise en contexte.

Troisième remarque : la Révolution culturelle est terminée depuis quarante ans. La Chine, qui a reconnu ses torts dans les dommages causés et dans ses vaines tentatives pour extirper le bouddhisme, est entrée dans une tout autre phase de son histoire. Ce qu’elle combat désormais, ce n’est plus la religion, mais l’instrumentalisation de la religion à des fins séparatistes.

Critiquable aussi, à mes yeux, la présentation faite des émeutes de 2008, à Lhassa, lorsque des Tibétains s’en sont pris aux musulmans chinois avec lesquels ils cohabitaient dans le vieux quartier de la capitale (p. 144). Primo : pourquoi Sabine Verhest limite-t-elle les victimes de ces émeutes aux musulmans chinois (Hui) alors que les cibles des Tibétains étaient principalement des Chinois Han ? Secundo : pourquoi utiliser l’expression « s’en prendre à », vague et passe-partout, qui pourrait faire penser à de simples bagarres, alors qu’en réalité, le 14 mars 2008, soit à quelques mois des Jeux olympiques de Pékin, on a assisté, à Lhassa, à une vague de tueries et de pillages ? On lira à ce propos l’article éclairant de Peter Franssen : 5 questions à propos du soulèvement au Tibet (→ Politique → Conflits). Ce jour-là, des bandes de Tibétains ont saccagé et incendié de nombreux édifices privés et publics ; selon les sources, il y a eu de 19 à 22 morts, tous Chinois Han ou Hui, qui ont été battus, brûlés vifs, déchiquetés ou lapidés, et des centaines de blessés. Les témoins de ces atrocités sont nombreux : entre autres, James Miles, le correspondant à Lhassa pour The Economist, le journaliste allemand Georg Blume, la coopérante slovène Urusula Rechback, le randonneur canadien John Kenwood, le touriste australien Michael Smith, auteur d’une impressionnante vidéo amateur ; d’autres vidéos existent (comme, par exemple, 2008, Tibet Riot, The Truth and Lies ; Riot in Tibet : True face of western media ; (Lhasa Riot) Shame on Western Media!). Curieusement, les agences de presse occidentales ont largement snobé ces récits et ces films, et n’ont parlé que des événements des jours suivants, en saturant nos rédactions et nos écrans de scènes de répression. Sabine Verhest est loin d’être la seule à avoir édulcoré les crimes racistes perpétrés le 14 mars 2008 : c’est une circonstance atténuante, mais il n’empêche que ses lecteurs ont droit à la vérité, toute la vérité.

SOUS LE CHARME DU DALAÏ-LAMA

Sabine Verhest nous dit encore que le dalaï-lama a développé un système démocratique en exil (p. 97). Sans aucun doute, la "Charte des Tibétains en exil" de 1991 constitue un progrès par rapport à la situation prévalant au Tibet avant 1950 ; elle n’en conserve pas moins des relents d'Ancien Régime théocratique, dans la mesure où le dalaï-lama continue à exercer, en dernier ressort, les pouvoirs exécutif (art. 19) et législatif (art. 36) et surtout dans la mesure où, malgré les déclarations du dalaï-lama en faveur d'un État laïc, la charte ne garantit nullement la séparation du spirituel et du temporel puisque l'art. 3 parle de "politique guidée par le Dharma".

Comme on peut le lire à la page 29, le dalaï-lama a confié à Sabine Verhest lors d’un entretien en mai 2012 : « je n’ai plus de fonction politique ». S’il est dans l’ordre des choses que tout journaliste reproduise les propos de son interlocuteur, doit-il pour autant donner l’impression qu’il prend tout pour argent comptant ? Qui peut croire un seul instant que le fait de faire élire un « premier ministre » aurait privé le dalaï-lama de son rôle politique ? Lobsang Sangay, le nouvel élu, n’avait-il pas fait campagne afin de réaliser la vision de Sa Sainteté le Dalaï-Lama (p. 58), une Sainteté qui continue à lui faire occasionnellement (…) des… « suggestions » (p. 59) ? L’élection de Lobsang Sangay, le 27 avril 2011, n’a nullement mis un terme aux voyages du dalaï-lama en Asie, en Europe et en Amérique, ni à ses rencontres avec de nombreuses personnalités politiques : qui peut croire un seul instant que ces rencontres étaient purement spirituelles et n’avaient pas de contenu politique ? S’il avait réellement renoncé à toute fonction politique, le dalaï-lama, comme l’a fait Benoît XVI, se serait retiré dans un monastère et se serait tu. Le comble de l’ambiguïté (le mot est faible) est sans doute atteint lorsque le dalaï-lama prend prétexte du fait qu’il n’a plus de fonction politique pour se taire au sujet des immolations (voir p. 29), alors que, comme le remarque Robert Barnett, « si le dalaï-lama demandait lui-même l’arrêt des immolations, son appel pourrait être suivi » (Le Soir, 13/11/2012).

Comme bon nombre de journalistes occidentaux, Sabine Verhest a manifestement été séduite par le charisme du dalaï-lama, au point d’en perdre, me semble-t-il, une partie de son sens critique. Sans conteste, le personnage est sympathique, capable de détendre l’atmosphère avec sa gaieté, sa simplicité, ses éclats de rire communicatif et ses traits d’humour exprimés dans un anglais fleuri (p. 49) ; farceur à l’occasion, il se définit lui-même comme un rieur professionnel (p.46), rompu dans l’art de la communication. Quand il déclare que son successeur pourrait être « une très belle femme » (p. 54), il sait très bien que cette prévision « qui ne mange pas de pain » va plaire en Occident, mais qu’elle n’a pas la moindre chance de se réaliser étant donné le caractère profondément patriarcal de la société tibétaine. Où qu’il aille dans le monde, il a l’habitude de délivrer un message fait d’amour, de compassion, de tolérance, de pardon, d’autodiscipline (p. 148), éminemment consensuel, avec lequel on ne peut qu’être d’accord. Mais la bonhomie du personnage suffit-elle à accréditer sa vision politique ? Le 15 juin 1988, devant le Parlement européen de Strasbourg, il détailla le cœur de sa nouvelle politique de la « voie médiane » : il proposa que l’ensemble des territoires tibétains, qui dépassent largement l’actuelle Région autonome du Tibet, soient réunifiés en une zone jouissant d’une « autonomie véritable » au sein de la République populaire de Chine (p. 53). J’aimerais faire remarquer :

- qu’il est plutôt contradictoire de souhaiter rester au sein de la RPC tout en maintenant un gouvernement en exil ;

- qu’un grand nombre d’exilés et tous les lobbies qui les soutiennent, n’ont jamais abandonné la volonté de recouvrer une indépendance perdue (p. 53) ;

- que cette « réunification » consisterait, mutatis mutandis, à recréer l’empire des Tubo, qui n’existe plus depuis l’an … 842 ;

- que la création d’une telle zone ne pourrait se faire que moyennant une déflagration mondiale, comme le dit très bien Philippe Paquet (in L’ABC-daire du Tibet, éd. Philippe Picquier, 2010, 107-108).

Il est donc permis de s’interroger sur le sens qu’il faut donner au concept d’ « autonomie poussée au sein de la Chine » ou « voie médiane » exprimé par le dalaï-lama. Les Chinois auraient-ils tout à fait tort de penser que cette revendication en cache une autre : l’indépendance ? Comme le note finement Donald S. Lopez, lequel est par ailleurs favorable à la thèse indépendantiste, « il arrive au Dalaï-Lama lui-même de brouiller les cartes, en particulier dans des déclarations destinées à l’Occident, en passant d’un appel à l’indépendance du Tibet à un appel à la préservation de la culture tibétaine » (Fascination tibétaine, Du bouddhisme, de l’Occident et de quelques mythes, éd. Autrement, 2003, p. 226). À lire aussi sur la question, le chapitre VII (Indépendance ou autonomie) du petit livre de Maxime Vivas, Pas si zen. La face cachée du dalaï-lama : c’est vraiment savoureux…

Quand Sabine Verhest parle d’un cercle vicieux [manifestaions / répression] que seule la liberté pourra réellement casser (p. 29), mesure-t-elle la portée de cette déclaration ? Si, par impossible, le « Grand Tibet », c’est-à-dire un quart du territoire de la Chine, devenait un État « libre », il tomberait immanquablement dans l’orbe des États-Unis, déjà présents militairement au Kirghizistan voisin de la Chine (avec une frontière commune longue de 858 km). De quelle liberté parle-t-on ? Cette « liberté » serait-elle profitable à l’immense majorité des Tibétains ? Et comment la Chine, qui a déjà quelques raisons de se sentir encerclée (voir Éric de La Maisonneuve, Chine : L’envers et l’endroit, éd. du Rocher, 2012, pp. 20-22), pourrait-elle rester les bras croisés face à une telle menace ? Voilà des questions, d’ordre géostratégique, qu’il serait bon de se poser lorsque l’on revendique une mise en contexte…

Décidément, il semble bien difficile aux journalistes occidentaux (spécialement francophones) de se défaire d’une espèce de fascination pour tout ce qui touche au dalaï-lama et à la « cause tibétaine », au point de s’autocensurer sans même peut-être s’en apercevoir. C’est dommage : on peut très bien ‒ c’est mon cas ‒ aimer les Tibétains, sans pour autant en faire une sorte de peuple élu idéalisé. Même si leur mysticisme est extraordinaire, même si leur culture est remarquable, même si leur pays est d’une incroyable beauté, les Tibétains restent des gens de chair et d’os qui, comme des milliards d’êtres humains sur la planète, se battent au quotidien pour gagner leur vie et assurer un avenir à leurs enfants, dans un contexte politique donné. Pour la grande majorité d’entre eux, les conditions matérielles se sont considérablement améliorées ces dernières décennies : c’est un fait que nul ne peut contester, même ceux qui, comme moi, ne sont pas des laudateurs inconditionnels de la politique chinoise. Comme le montre l’engagement de Tashi Tsering, on peut parfaitement servir le Tibet et les Tibétains sans pour autant réaliser la vision de Sa Sainteté le Dalaï-Lama (p. 58).

On parle beaucoup trop peu, me semble-t-il, des Tibétains du Tibet qui travaillent aujourd’hui à la construction du Tibet de demain : voilà un chapitre essentiel qui reste à écrire des vraies « Histoires du Toit du Monde ».